-

【新刊】『本屋なんか好きじゃなかった』日野剛広

¥1,430

A6判 152ページ 12のエッセイ・6つの書評・5年間にわたる日記で構成された、文庫サイズの小さな本です。 書店員歴30年、千葉県佐倉市・志津の地で10年店長を務める著者が奮闘する日々の記録。 本屋として場を構えること。本を読むこと。音楽を聴くこと。文章を書くこと。 職業人としての矜持、政治に対しての怒り、店に足を運ぶお客への謝意、作家・出版社・同業者との連携の可能性。真摯でありながら、ちょっと抜けていたり、それでも飽くなき向上心がある著者の文章に心打たれます。

-

【新刊】『ひとり出版入門』宮後優子

¥2,420

SOLD OUT

四六判/ どうやって本をつくる? どうやって運営していく? ひとり出版ノウハウのすべて。 本の制作と販売、出版社登録、書誌情報登録、書店流通、在庫管理、翻訳出版、電子書籍、さまざまなひとり出版の運営についてまとめられています。 著者 宮後優子 装幀 守屋史世(ea) 編集 小林えみ、宮後優子 校正 牟田都子 印刷 藤原印刷 <目次> はじめに 1章 本のつくり方 本をつくるプロセス 1 企画を立てる 2 著者と打ち合わせする 3 企画書をつくる 4 原価計算をする 5 企画内容を確定する 6 台割とスケジュールをつくる 7 著者に原稿を依頼する 8 原稿整理をする 9 写真撮影や図版の手配をする 10 デザイナーに中ページのデザインを依頼する コラム:デザイナーの探し方 11 ISBNを割り振る 12 デザイナーに表紙のデザインを依頼する 13 束見本を発注する 14 用紙を確定して印刷代を計算する コラム:コストをおさえ美しい本をつくるコツ コラム:書店流通で避けたほうがいい造本 15 著者編集者が校正する 16 校正者が校正する コラム:校正者、翻訳者の探し方 17 文字や画像をDTP で修正する 18 定価を決めて注文書を作成する 19 受注して刷り部数を決める コラム:書店への訪問営業 20 書誌データを登録する 21 印刷所へ入稿する コラム:紙見本の入手方法 コラム:印刷所の選び方(おすすめ印刷所リスト) 22 色校をチェックする 23 色校を印刷所へ戻す(校了) 24 電子書籍を作成する(必要があれば) 25 刷り出しや見本をチェックする 26 制作関係者やプレスに見本を送付する 27 販促をする(イベント企画やプレスリリースの作成) 28 請求書をもらい支払い処理をする 29 書店で確認する 30 発売後の売れ行きを見ながら追加受注する コラム:売上の入金時期 コラム:直販サイトのつくり方 コラム:本の発送料をおさえるコツ コラム:倉庫のこと 番外編 翻訳出版 1 翻訳したい本の原書、PDFを入手する 2 原書出版社に版権の問い合わせをし、オファーする 3 版権取得可能なら、契約と支払いをする 4 翻訳書を制作し、原書出版社のチェックを受ける 5 翻訳書を出版する 2章 本の売り方 書店流通のために必要なこと 書店への配本の流れ 出版物の流通方法を決める 1 版元直販(直販サイト、イベントでの販売) 2 別の出版社のコードを借りる(コード貸し) 3 Amazonと直取引で売る(e 託) 4 書店と直取引で売る 5 トランスビューの取引代行で流通 6 中小取次経由で流通 7 大手取次経由で流通 電子書籍の流通 コラム:Book&Design の場合 コラム:図書館からの注文 3章 ひとり出版社の運営 ビーナイス 烏有書林 西日本出版社 よはく舎 ひだまり舎 コトニ社 みずき書林 Book&Design URLリスト、索引 参考文献 おわりに 宮後 優子 (ミヤゴ ユウコ) (著/文) 編集者。東京藝術大学美術学部芸術学科卒業後、出版社勤務。1997年よりデザイン書の編集に従事。デザイン専門誌『デザインの現場』『Typography』の編集長を経て、2018年に個人出版社・ギャラリーBook&Design を設立。日本デザイン学会会員。共著『要点で学ぶ、ロゴの法則150』(BNN)。 https://book-design.jp/

-

【新刊】『ニッポンの本屋』

¥2,530

SOLD OUT

A5判型/224ページ 人生には本屋が必要だ。 ベストセラーもロングセラーもイチオシもこんなに違う、 魅力たっぷり34店の店内をじっくりクルーズ。 オールカラーの書棚写真で、本屋を紹介! ぶらり立ち寄り、今日の一冊を手にするしあわせ。 あなたの探している本屋が必ず見つかります。 絶景本棚の次は絶景本屋! 〔掲載書店〕 三月書房 往来堂書店 あゆみBOOKS小石川店 中村橋書店 幸福書房 たらば書房 ときわ書房本店 BOOKSりんご屋清澄白河店 スタンダードブックストア心斎橋 忍書房 リブロ池袋本店 隆祥館書店 今野書店 中目黒ブックセンター 山下書店新宿西口店 教文館 伊野尾書店 Title タロー書房 市場の古本屋ウララ 書楽阿佐ヶ谷店 東京堂書店神田神保町店 良文堂書店松戸店 サクラ書店ラスカ平塚店 はた書店 ブックス音羽 丸善お茶の水店 山田書店 かもめブックス 山陽堂書店 進駸堂中久喜本店 サンブックス浜田山 模索舎 ブックス王子 特別寄稿:永江朗「普段づかいの本屋」

-

【新刊】『新聞記者、本屋になる』落合博

¥1,034

新書判/224ページ 新聞記者だった著者はいかにして「ひとり本屋」を始めることができたのか。 定年目前の58歳、子どもは3歳、書店員経験は0。第二の人生、 妻の反対を押し切って本屋に転身する。取り立てての読書家ではなく、 書店開業が定年後の夢だったわけでもないという著者は、 自分が本屋を始めた理由より、本屋を始めた方法を伝えることの方が 意味あるのではないかと書く。すべての書店開業希望者に読んでほしい、 夢ありほろ苦さありの実践的本屋開業記。

-

【新刊】『本屋の周辺Ⅳ AROUND THE BOOKSTORE』松永弾正

¥1,100

A6(文庫)/96頁 仙台、東北を中心とした第4巻。著者の旅に準拠しているため、1〜2巻は松本、愛媛。3巻は相馬のお店が多かったという傾向はいままでもあるのですが、これだけ地域がまとまるのは初めての試みです。(東北といっても広いんだし、仙台とそれ以外を東北で雑に括りすぎじゃない? この雑な視線は都市民のおごりでは? というご指摘はごもっともなんですが、鶴岡とか遠野とか、一般的に本屋が多い大都市圏じゃない地場の本屋も入っているのがこのシリーズの良いところだと自認しています) 本体は若干灰色がかった手触りのある紙(い織り・ライトグレー)、本体のカラー部分は別途ステッカーを貼る仕様です。 (概要) 旅をして、本屋に赴き、話を聞く。資料を探り、事実を整理し、書き残す。本屋の歴史を繋げていく。訪問と詳細な文献調査によって、「そこに本屋があった記憶」を留める本屋訪問記。 仙台、鶴岡、弘前、盛岡、遠野。東北を訪ね歩いた、シリーズ第四巻。 (目次) 金港堂書店本店(仙台) 昭文堂書店(仙台) 塩川書店五橋店(仙台) 阿部久書店(鶴岡) 成田書店(弘前) 東光書店(盛岡) 内田書店(遠野)

-

【新刊】『世界書店紀行』

¥3,300

A5/ 本の世界への旅を続ける韓国の出版人・金彦鎬の書店巡礼記。著者が選んだ、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの10カ国の22書店、古書の村、古書店街をカラー写真とともに紹介する。

-

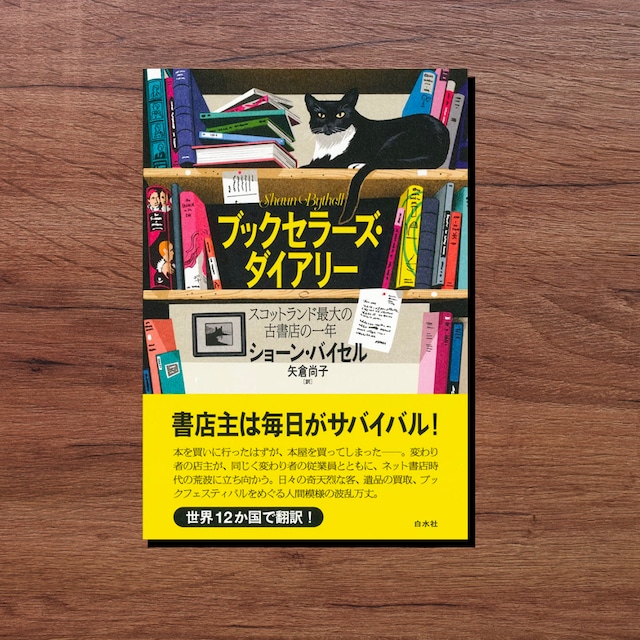

【新刊】『ブックセラーズ・ダイアリー3』ショーン・バイセル

¥2,970

四六判/416p 世界的ベスト・セラー 待望の第3弾! すべての本好きに捧げる 世界的ベストセラーシリーズ第3弾! 延々と続く値下げ交渉、古本を置き逃げする客、宿敵Amazonとの攻防戦……もうっ! うちの古書店、今日もろくなことがない! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 楽な商売のように見られているが、本屋というのは腰を痛めやすい仕事だ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amazonを使うような卑しい魂胆の客を相手にしないですむことにすがすがしい気持ちすら感じ始めている。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 今日は本がとても売れた。ぼくが店から離れているときにかぎって売上が伸びる。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 女性が去ってドアがバタンと閉まった瞬間、本を25ポンドに値上げしてやった。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本の整理が終了。8割以上ががらくた同然だったので、それらを箱詰めしてホウィットホーンの廃棄場へ運ぶ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- しつこく続く値切り交渉、無価値な古本を置いて消える人々、店内で暴れる猫とチワワ、暖房の故障で極寒の店内……。ついに積年の宿敵Amazonからアカウント停止を通告され、ネット販売ゼロの危機へ! 次々と襲ってくるトラブルや奇想天外な客、癖の強い従業員たちに囲まれて、スコットランド最大の古書店を営むショーンは今日も奮闘する。 すべての本好きに捧げる世界的ベストセラー、待望の第3弾! 前作からさらにパワーアップした愛とユーモアと皮肉に満ちた極上の"ぼやき"に思わずニヤリ。

-

【新刊】『ブックセラーズ・ダイアリー』ショーン・バイセル

¥3,300

四六判/335p 本を買いに行ったはずが、本屋を買ってしまった―― 変わり者の店主が、それ以上に変人ぞろいの店員や客とともに、ネット書店時代の荒波に立ち向かう、人間模様と奮闘の記録。 著者は一九七〇年、イギリス、スコットランドのウィグタウン生まれ。「自他共に認める田舎」である故郷を大学進学で離れたが、三十歳のとき、クリスマスの帰省中に、立ち寄った老舗古書店「ザ・ブックショップ」を衝動買いしてしまう。諸手続きをへて翌年手に入った店は、いまや十万冊の在庫を擁するスコットランド最大の古書店だ。かつて国内最悪の失業率に苦しんでいたウィグタウンも、書店の町として知られるようになり、町にも店にも世界中から観光客が訪れる。 とはいえ、由緒ある築約二百年の建物は維持費がかさむ。厳冬期には客足が途絶え、一方で暖房費はばかにならない。さらに大手書店チェーン、のちには巨大資本アマゾンと電子書籍化という手ごわいライバルが行く手に立ちふさがる。時に奇天烈、時に傍若無人な日々の客たち。有能だけど変人の度が過ぎる従業員(いちばん変わっているのは著者自身だというのが客たちの評)。大人気イベントである秋のブックフェスティバルで起こる騒動の数々。心ゆさぶられる遺品買取。個人書店の店主は、毎日がサバイバル・ゲームだ!(版元サイトより引用)

-

【新刊】『ホントのコイズミさん WANDERING』小泉今日子(303 BOOKS)

¥1,650

Spotifyオリジナルの大人気ポッドキャスト『ホントのコイズミさん』 待望の書籍化!2冊目「WANDERING」 小泉今日子が毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』。書籍シリーズ2冊目が登場します。 一部未公開部分も含み、各ゲストと連動した本だけの企画ページと一緒に、ゲストとのトークが活字と写真でよみがえります。 『WANDERING、流離、さすらい、あてもなく彷徨う。あてもなく彷徨う、そういう散歩が好きです。そういう旅が好きです。人生もそうであったほうが私らしいかなと思います。 小泉今日子』(本書あとがきより) 【豪華なゲストとの特別企画】 吉本ばななさん(小説家) 世界の『キッチン』をめぐる旅:世界各国で刊行されている『キッチン』を紹介。また吉本ばななさんに翻訳版にまつわるあれこれについて、スペシャルインタビューを行いました。 和氣正幸さん(BOOKSHOP TRAVELLER) わざわざ行きたい 祖師ヶ谷大蔵の「BOOKSHOP TRAVELLER」:お店が下北沢から祖師ヶ谷大蔵にお引っ越し。その様子をレポートします。新店舗には「コイズミ書店」ができました。 佐藤健寿さん(写真家) 佐藤健寿×小泉今日子「厚木」:「奇界遺産」で知られる佐藤さんが、コイズミさんの地元・厚木を訪ね、60年代のオールドレンズで撮影しました。 林紗代香さん 菅原信子さん(TRANSIT) 「コイズミさんと、旅の持ちもの鑑賞会」:3人それぞれ旅先を決め、実際にパッキングしたスーツケースをもちより披露しました。三者三様のこだわりのパッキングには、参考になるポイントもたくさん。 番組ファンの声に応えたミニコーナー そのほかに「WANDERING」にちなんだ内容の一問一答や、対談時にコイズミさんが着ていた服を紹介する「#コイズミさん Outfit of The Day」など、ミニコーナーも。

-

【新刊】『ホントのコイズミさん YOUTH』小泉今日子(303 BOOKS)

¥1,650

小泉今日子さんが毎回、本や本に関わる人たちと語らいながら、新たな扉を開くヒントになる言葉を探していくSpotifyオリジナルポッドキャスト番組『ホントのコイズミさん』が、本になりました。 〈YOUTH 収録ゲスト〉 松浦弥太郎さん(エッセイスト・COW BOOKS 創業者) 竹田信弥さん(双子のライオン堂 店主)、田中佳祐さん(ライター) 中村秀一さん(SNOW SHOVELING 店主) 江國香織さん(作家)

-

【新刊】『HAB 本と流通』

¥1,320

サイズ:新書サイズ変形 ページ:271 「人」と「本屋」のインタビュー誌、第二号。テーマは流通。書籍流通の出荷、返品センターや、既存の取次の仕組みや歴史、2010年代から2021年現在までつながる新しい動きなどをまとめた保存版。

-

【新刊】『ゼロからの読書教室』 読書猿

¥1,760

四六/208ページ 読書猿、初の「薄い」本?! 秘伝の読書術をどこまでもやさしく、深く 読むのが遅い、面倒くさい、何を読んだらいいのかわからない……読書にあこがれはあっても、悩みは尽きないものです。そんな、読書にまつわる悩みの数々を、「正体不明の読書家」読書猿が一挙に解決! 「本は最初から最後まで通読しなくてはならない」「内容をしっかり理解しなくてはならない」など読書への固定観念が、読書に苦手意識を生む原因。そこから自由になる方法をやさしく伝えます。 大ベストセラー『独学大全』をはじめ、圧巻の「大全」を著してきた著者が、自身の「核」となる読書術を、かつてなく薄く読みやすく、それでいてどこまでも深くお届けします。「本は好きだけど読書は苦手……」読書への片想いはもう終わりです! 目次 第1部 本となかよくなるために……しなくてもいいこと、してもいいこと 第1回 全部読まなくてもいい 第2回 はじめから読まなくてもいい 第3回 最後まで読まなくてもいい 第4回 途中から読んでもいい 第5回 いくつ質問してもいい 第6回 すべてを理解できなくてもいい 第7回 いろんな速さで読んでいい 第8回 本の速さに合わせてもいい 第9回 経験を超えてもいい 第10回 小説なんて読まなくていい 第11回 物語と距離をおいていい 第12回 小説はなんでもありでいい 第2部 出会いたい本に出会うために……してみるといいこと、知っておくといいこと 第13回 いろんな本を知ろう 第14回 本の海「図書館」へ行こう 第15回 レファレンスカウンターに尋ねよう 第16回 百科事典から始めよう 第17回 百科事典を使いこなそう 第18回 書誌はすごい道具 第19回 書誌を使ってみよう 第20回 件名を使いこなそう 第21回 上位概念を考えよう 第22回 リサーチ・ナビを活用しよう 第23回 青空文庫に浸ろう 第24回 デジコレにもぐろう

-

【新刊】『ミモザ vol.1 架空書評集』編者・宮田愛萌、渡辺祐真

¥4,000

SOLD OUT

A5判/80ページ(納品時から表紙に印刷ムラがある場合があります) (税込・送料込の価格です) 作家の宮田愛萌さんと渡辺祐真さんが編者を務める同人誌「ミモザ」の第1号。 表紙には、架空書評集と書いてありますが、いったいどういうことなんでしょうか。 しかし、豪華な執筆陣です。頭から読むか、知っている書き手から読むか、迷います。 それも楽しみのひとつですね。 ◯編集・執筆 宮田愛萌(作家) 渡辺祐真(作家) ◯執筆(五十音順) 麻布競馬場(タワマン文学者) 杏優(演劇ユニット「太郎物語」企画・脚本・演者) 石原夏織(声優、歌手) 石山蓮華(電線愛好家、ラジオパーソナリティ) 岩井圭也(小説家) 岡田彩夢(アイドル) 小津夜景(俳人) 神永学(小説家) 鬼村笑(劇作家・劇秘密結社ピーピー・スー主宰) 工藤郁子(法学研究者) けんご(小説紹介クリエイター) 齋藤明里(女優、読書系YouTube「ほんタメ」MC) ジェラシーくるみ(しがないOLコラムニスト) 塩谷舞(文筆家、エッセイスト) 錫杖撫莉華(イラストレーター) 高瀬隼子(小説家) 谷川嘉浩(哲学者など) 寺嶋由芙(アイドル) 中村正明(國學院大學文学部教授) 仁尾智(猫歌人) ヒロカ(東京でハッピーに楽しく働いてるOL) 広瀬咲楽(シンガーソングライター、俳優) 藤岡みなみ(文筆家) 三浦香(脚本家・演出家) 三宅香帆(文芸評論家) 山本貴光(文筆家、東京工業大学教授) 山本ぽてと(ライター) 吉川浩満(文筆家、編集者、YouTuber) ◯イラスト・装丁 ソライモネ ◯編集協力 田畑書店 *製作者の指定により店頭と通販で価格が違います。(イベント販売などの場合も変動するようです)

-

【新刊】『長い読書 』 島田潤一郎

¥2,530

「本を読みなさい。 ぼくのまわりに、そんなことをいう人はいなかった。」 小説を読みはじめた子ども時代、音楽に夢中でうまく本が読めなかった青年期から、本を作り、仕事と子育てのあいまに毎日の読書を続ける現在まで。 吉祥寺のひとり出版社「夏葉社」を創業し、文学をこよなく愛する著者が、これまで本と過ごした生活と、いくつかの忘れがたい瞬間について考え、描いた37篇のエッセイ。 本に対する憧れと、こころの疲れ。ようやく薄い文庫本が読めた喜び。小説家から学んだ、長篇を読むコツ。やるせない感情を励ました文体の力。仕事仲間の愛読書に感じた、こころの震え。子育て中に幾度も開いた、大切な本…。 本について語る、あるいは論じるだけではなく、読むひとの時間に寄り添い、振り返ってともに考える、無二の散文集。 「ぼくは学校の帰りや仕事の帰り、本屋や図書館で本を眺め、実際に本を買い、本を読んだあとの自分を想像することで、未来にたいするぼんやりとした広がりを得た。」

-

【新刊】『ブック・ウォーズ デジタル革命と本の未来』 ジョン・B・トンプソン

¥5,940

四六判上製/704ページ 〈アンディ・ウィアーは自分の幸運に目を疑った。ずっと作家になりたかったのだ。9歳のとき……以来ずっと〉(本書より)。 ベストセラー小説『火星の人』の作者ウィアーに幸運をもたらしたのは、デジタル革命だ。彼は、ウェブサイトに作品をアップロードしたり、Kindle版を自ら出版したりしたことで多くの読者を得た。グーテンベルク以来、出版社という門番に認められない限り、原稿が本として広く読まれるチャンスはほとんどなかったが、今や、作品を読んでもらうために、出版社や実店舗書店を通す必要は必ずしもなくなっている。 社会学者にして、独立系出版社Polityの経営にも携わる著者は、デジタル革命が書籍サプライチェーンを破壊して創りかえた歴史を、膨大な統計資料、約180件の出版・テック業界関係者インタビューから論じる。 本の全ジャンルで印刷書籍が電子書籍に追い出されることはなかった。従来型書籍産業は、GoogleやAmazonといった巨人たちと「ブック・ウォーズ」を闘う羽目になった一方で、マーケティング新技術やクラウドファンディング型・サブスクリプション型出版モデルを手にしてもいる。オーディオブックという新形式も生まれた。さらに、小説をアップロードできるソーシャルメディアで、作者と読者が直接交歓して新たな作品が創られるようにもなっている。 本の未来を憂う、すべての書籍産業関係者、読者のための新たなる基本書。

-

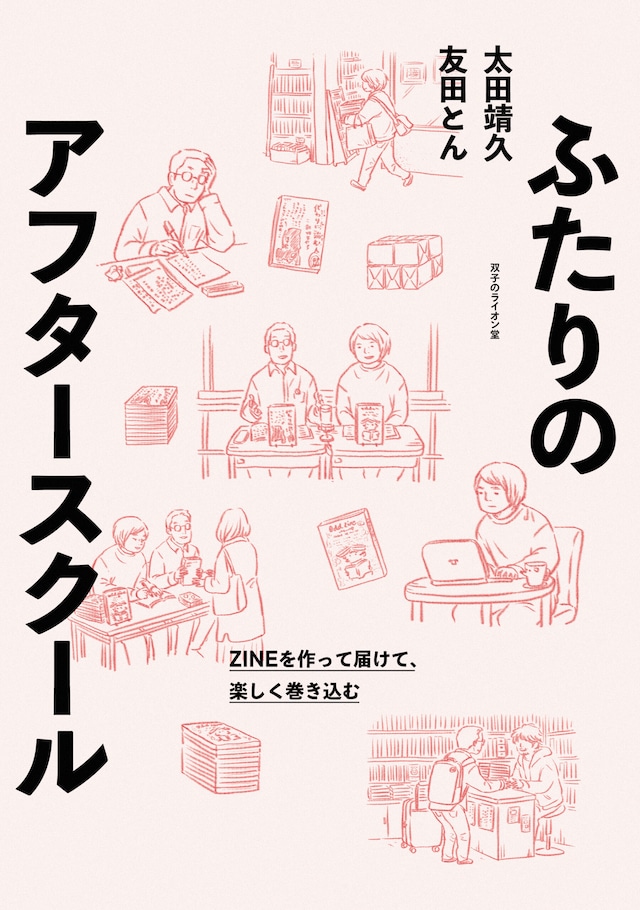

【新刊】『ふたりのアフタースクール〜ZINEを作って届けて、楽しく巻き込む』太田靖久・友田とん

¥1,980

B6判並製/196頁 双子のライオン堂書店で、2020年末から始まった小説家の太田靖久さんと作家・編集者の友田とんさんによる「作ったZINEを本屋に売り込みする話」連続対談イベントが本になりました! おふたりは、ZINEを作り、売り歩き、いろんなひとや本屋さんと出会い、新しいことに挑戦し続けました。イベントでは、その時その時の課題や新しい取り組みについて、意見交換をし、時に観客を巻き込んで大変盛り上がりました。その熱量をとじこめました。 本書は、ZINEやリトルプレスを作って配布販売している人はもちろん、「何かやりたいけど一歩が出せない」と悩んでいる人にも、勇気を与える一冊になっています。 <基本情報> 書名:ふたりのアフタースクール 〜ZINEを作って届けて、楽しく巻き込む〜 著者:太田靖久・友田とん イラスト:くれよんカンパニー ブックデザイン:中村圭佑 発売日:2022年12月01日(イベント等で先行販売予定) 価格:1800円+税 判型:A5判 ページ:196頁 ISBN:9784910144078 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 太田靖久(おおた・やすひさ) 小説家。2010年「ののの」で新潮新人賞。著書『サマートリップ 他二編』/『ののの』、共著『犬たちの状態』(写真・金川晋吾)など。そのほか、文芸ZINE『ODD ZINE』の編集、様々な書店でのイベン トや企画展示、「ブックマート川太郎」の屋号でオリジナルグッズ等の 制作や出店も行っている。 友田とん(ともだ・とん) 作家・編集者。日常や文学に可笑しさを見出すエッセイや小説を発表する。2018年に著書『『百年の孤独』を代わりに読む』を自主製作し、全国を行商や営業したことをきっかけに、2019年に出版レーベル・代わりに読む人を立ち上げる。自著『パリのガイドブックで東京の町を闊歩する』シリーズの他、『うろん紀行』(わかしょ文庫著)、『アドルムコ会全史』(佐川恭一著)、文芸雑誌「代わりに読む人」を刊行している。 ↓特設サイト https://liondo.jp/?page_id=3020

-

【新刊】『本屋の周辺Ⅲ AROUND THE BOOKSTORE』松永弾正

¥1,100

A6(文庫)/120頁 毎年刊行のシリーズ三作目。「現地訪問」と「店主から聞いた話」をきっかけに、詳細な資料調査によりその書店の来歴や、関連する事柄を明らかにする、異色の本屋探訪記です。 毎号、根強いファンがおりますし、H.A.Bだから出せる本だとも自負しています。 今回は福島・相馬をメインに、韓国の本屋旅行記も収録。 表紙イメージは現在白地になっておりますが、実際は少しグレーで手触りのある紙(い織り)を使用し、ZINEシリーズの特徴である、シールを別途作成し表紙に手貼りすることで、完成させます。1巻(4刷)、2巻ともども、どうぞ。 (訪問したお店) 十字屋書店(神保町) 新井大正堂書店(長野) 西沢書店大町店(福島) 書林堂(相馬) 広文堂書店(相馬) 丁子屋書店(相馬) 倉吉ブックセンター(倉吉) 定有堂書店(鳥取) [旅行記]二〇二四年韓国本屋行(ソウル・釜山)

-

【新刊】『本屋の周辺Ⅱ AROUND THE BOOKSTORE』松永弾正

¥990

A6(文庫)/116頁 旅をして、本屋に赴き、話を聞く。資料を探り、事実を整理し、書き残す。本屋の歴史を繋げていく。「そこに本屋があった記憶」を留める本屋訪問記。 シリーズ二冊目である本書は、札幌、山形、長野、松本、名古屋、京都、鹿児島に、松山・大街道にかつてあった本屋の来歴を調査した書き下ろしを加えた、全八店舗を収録。 (訪問したお店) 弘南堂書店(札幌) ブックスパーチ(鹿児島) 松信堂書店(松本) 其中堂(京都) 郁文堂書店(山形) 書肆朝陽館(長野) ちくさ正文館(千種) [資料調査]大街道の古本屋 松菊堂書店(松山)

-

【新刊】『本屋の周辺Ⅰ AROUND THE BOOKSTORE』松永弾正

¥990

SOLD OUT

A6(文庫)/116頁 旅をして、本屋に赴き、話を聞く。資料を探り、事実を整理し、書き残す。本屋の歴史を繋げていく。いずれ失われてしまうかもしれない遠い未来のために「そこに本屋があった記憶」を留める本屋訪問記。札幌・函館、松本、松山、熊本ほか、新進の書店から、創業一〇〇年を超える老舗古書店まで、全一八店舗を収録。

-

【新刊】『言葉だけの地図〜本屋への道のりエッセイ〜』宮崎智之・山本ぽてと【3刷】

¥1,100

SOLD OUT

<新刊>『言葉だけの地図〜本屋への道のりエッセイ〜』宮崎智之・山本ぽてと(双子のライオン堂)*2刷 本屋に関するいわゆる本屋本はたくさんあるけども、本屋に行くまでについてだけ書かれた本はあっただろうか。もちろん、本屋を紹介する記事の最初に、お店までのことが少し書かれていることはあるだろう。 『言葉だけの地図』は、本屋へ行く道中のことがだけが書かれている。本屋へ向う途中に、見て、聞いて、考えたことが書いてある。店主のインタビューやこれからの本屋のヒントは一切書かれていない。しかし、読者はいままで読んだどの本屋本よりも、本屋へ行きたくなるだろう。いや、行かざるを得ないはずだ。 自分がいままでなんとなく行っていた本屋への道が、どれほど個性的であることに気づき、本屋のある街も含めてその本屋の一部なのだと思う。 ぜひ、本書を読んだあと、あなたのよく行く「本屋へ道のり」について書いてみてほしい。新しい発見があるはずだ。 <目次> はじめに 宮崎智之 早稲田駅 NENOi 分倍河原駅 マルジナリア書店 谷保駅 書肆 海と夕焼 西荻窪駅 BREWBOOKS 表参道駅 山陽堂書店 赤坂駅 双子のライオン堂 あとがき 山本ぽてと <基本情報> 書名:『言葉だけの地図〜本屋への道のりエッセイ』 著者:宮崎智之・山本ぽてと ブックデザイン:竹田信弥 発売日:2022年11月20日(文学フリマ) 価格:1000円+税 判型:A6版 ページ:94頁 発行元:双子のライオン堂出版部 <著者> 宮崎智之(みやざき・ともゆき) 1982年、東京都出身。地域紙記者として勤務後、編集プロダクションを経てフリーライターに。新刊に『モヤモヤの日々』(晶文社)、既刊に『平熱のまま、この世界に熱狂したい』(幻冬舎)、共著『吉田健一ふたたび』(共著、冨山房インターナショナル)、『中原中也名詩選』(田畑書店)など。主な寄稿先に『文學界』、『週刊読書人』など。 Twitter:@miyazakid 山本ぽてと(やまもと・ぽてと) 1991年、沖縄生まれ。ニューサイト「シノドス」編集部を経て、2015年に独立。現在はフリーランスとして、書籍や雑誌を中心にライティングや編集を手がける。構成に『私たちはAIを信頼できるか』 (大澤真幸ほか、文春e-book) など、編集に雑誌『STUDIO VOICE』など。その他「文化系トークラジオ Life」(TBSラジオ)に出演中。Twitter:@PotatoYamamoto 『言葉だけの地図』発売記念お散歩ゲーム「potewalk」(ぽてとゲーム) https://dyuta.github.io/pote-walk/ ↓特設サイト https://liondo.jp/?page_id=3029

-

【新刊・ZINE】本屋批評ZINE「away」

¥1,100

SOLD OUT

サイズ: ページ: 大学が作った本屋批評ZINE。 「こだわり」本屋に入れない理由など、本屋関係者必読。

-

【新刊】『ポスト・ムラカミの日本文学』仲俣暁生

¥2,200

B6 判/136 ページ 2002 年に刊行され、ながらく絶版だった幻の名著を完全復刊! 村上春樹と村上龍はそれまでの日本文学をどのように変えたか。二人の「ムラカミ」に続く世代の作家──保坂和志、阿部和重、町田康、吉田修一、堀江敏幸、星野智幸、赤坂真理はどのように文学を刷新したか。22 年前の本なのに、いまもいちばんあたらしい、現代日本文学理解のための最良の副読本。 (B6 判・136 ページ 無線綴じ2000 円+ 税) 目次 はじめに(2002 年) 第一章 村上春樹と村上龍── 70 年代後半という時代 第二章 「ポップ文学」と「ポストモダン文学」── 80 年代文学の迷走 第三章 保坂和志と阿部和重── 90 年代前半の「風景」 第四章 「J文学」の廃墟を超えて── 90 年代後半のリアル 第五章 21 世紀日本文学の行方 二十二年後のあとがき(2024 年)

-

【新刊】『本屋がアジアをつなぐ』石橋毅史

¥1,870

サイズ:A5判 ソフトカバー ページ:160 自著『「本屋」は死なない』が東アジア各国で翻訳刊行されている出版ジャーナリストの石橋毅史が、国境をひとつ超えて出会った「本屋」たちの物語り。 東京新聞の連載コラムに、香港・銅鑼湾書店の元店長独占インタビューなどの書き下ろしを追加して単行本化。

-

【新刊】『本のある空間採集: 個人書店・私設図書館・ブックカフェの寸法』政木 哲也

¥2,750

SOLD OUT

サイズ:A5判 ソフトカバー ページ:190 全国の新刊書店、古書店、私設図書館、ブックカフェ、移動書店など44件を訪ね歩き、空間を実測・図解した一冊。オルタナティブな小拠点に凝縮された、店主の創意工夫、地方や都市の空き家・空きビルなどを利活用した拠点づくりに着目し、本と人とまちが織りなす空間の居心地とスケールに迫る。 【目次】 はじめに ○東北・関東甲信越 青森県 まわりみち文庫|飲み屋小路にひっそりと積まれた木箱書架 新潟県 今時書店|現役高校生がデザインした書籍との対話空間 宮城県 book cafe 火星の庭|ひとりでいる人に寄り添う、都市のシェルター的本棚 栃木県 BOOK FOREST 森百貨店|地元の子どもと世界をつなぐ絵本のブックツリー 群馬県 REBEL BOOKS|デザイナー店主がつくりあげたブルーグレーのローカル基地 東京都 気流舎|2間角のシュタイナー建築はカウンターカルチャーの聖地 東京都 Readin’ Writin’ BOOKSTORE|40㎡の巨大壁面書架を見下ろすまちの奥座敷 東京都 Title|本が主となった民家の9m書架&隠れ家カフェ 東京都 COW BOOKS|ステンレスの内装の中で熟成された古書のある居場所 長野県 栞日|書物が発するメッセージを拡声させるアップサイクル書架 長野県 遊歴書房|門前町の一角で時空を超える、世界地図を体現したギャラリー型書架 *Column1 2時間1本勝負の「実測」 ○北陸・東海・近畿 富山県 ひらすま書房|旧郵便局のタイムレスな空間が引き寄せる古書と人の縁 石川県 オヨヨ書林 新竪町店|ぼんやりのんびり本を探せる大うなぎの寝床 石川県 石引パブリック|美大生たちの目を奪う巨大書架のビジュアルブック 静岡県 ひみつの本屋|私的に本と出会う、元映画館のチケットブース 静岡県 みんなの図書館さんかく|一箱本棚でつくる駅前商店街の溜まり場 静岡県 フェイヴァリットブックスL|友だちの家に擬態した本好きの楽園 愛知県 TOUTEN BOOKSTORE|カフェバーカウンターは奥に伸びる書架への入口 三重県 トンガ坂文庫|漁村でつくりあげた本のある暮らしとポップな異世界 三重県 USED BOOK BOX|内法80㎝四方の極小図書館 大阪府 toi books|都会の5坪空間に光る54のインデックス棚 大阪府 居留守文庫|増殖しつづける木箱で埋め尽くされた本の迷宮 大阪府 LVDB BOOKS|長屋を貫く鋼管足場書架と静けさをまとう書物たち 京都府 誠光社|6枚の袖壁がつくるほどよい没入感 京都府 ba hutte.|極薄敷地から通りに滲み出す超私的選書空間 奈良県 とほん|商店街に新風を吹き込む軽やかな角材ストラクチャー 奈良県 人文系私設図書館ルチャ・リブロ|辺境でこそ出会える1冊が待つ、山中の開架閲覧室 和歌山県 本屋プラグ|椅子も机も書架になる、自由奔放な居心地 *Column2 「作図」は孤独な作業 ○中国・四国 岡山県 蟲文庫|美観地区の古民家で交錯する店主の世界と本の世界 岡山県 451BOOKS|シンボリックな螺旋階段で巡る書架のキューブ 広島県 弐拾dB|深夜の元医院建築で本に没入する催眠的読書体験 広島県 READAN DEAT|レトロビルの佇まいを再編集した3つの小空間 鳥取県 汽水空港|セルフビルドで変化しつづける湖畔の書店小屋 島根県 artos Book Store|もの・人・音楽を本でつなぐ交易空間の配置計画 山口県 ロバの本屋|バイタリティとユーモアで山奥の元牛舎をセルフリノベ 香川県 本屋ルヌガンガ|大階段から棚板まで、本と目が合う一瞬を設計する 香川県 へちま文庫|本を引き立てる家具と読みたくなる風景 愛媛県 書房ドミンゴ|駄菓子屋的な距離感で近所の子どもの好奇心をかきたてる *Column3 本のある空間とまちの関係 ○九州・沖縄 福岡県 MINOU BOOKS|本との出会いを誘発する賑やかな窓際書架 福岡県 ナツメ書店|元時計店の意匠と呼応する精緻な配架計画 熊本県 橙書店|ひしめく本と人との遭遇を静かに見守るカウンター 鹿児島県 古書リゼット|ビルの共用部を書店空間とした本箱のパッサージュ 沖縄県 市場の古本屋 ウララ|つい足を止めてしまう、通りにはみ出た個性派本棚 全国 BOOK TRUCK|フェスから団地まで、出会いを詰め込んで走る移動書店 *Column4 予定調和ではない本との出会い 店舗情報 おわりに