-

【新刊】『仮面の告白(初版本復刻版)』三島由紀夫

¥3,960

四六判・箱入り/284ページ 1949(昭和24)年に刊行、日本文学史を揺るがした自伝的書き下ろし小説の初版本を限定復刻。発表当時の「『假面の告白』ノート」「作者の言葉」も収録する。生誕100年記念出版。 本文のみならず、カバー、表紙、扉、帯、そして、三島氏自身による「「假面の告白」ノート」を含む、当時の「書き下ろし長篇小説」シリーズの月報までを再現。 三島氏が広告宣伝のために書いたという「作者の言葉」、三島氏の死去の直後に書かれた坂本一亀氏による回想エッセイ「『仮面の告白』のころ」を含む小冊子も封入。 ※部数限定復刻につき、重版はいたしません。 平野啓一郎氏推薦! 「私は永遠に私でしかない。──絢爛たるペダントリーと華麗な技巧、瑞々しくも官能的な詩情に酔わされながら、読者が最後に向き合うのは、素顔の三島の孤独な自己認識だ。この告白は悲痛だが美しく、そして確かに、天才の開花だ。」

-

【新刊】『つくって食べる日々の話』

¥2,420

四六判・ソフトカバー/160ページ これ絶対、おいしい本! 食の文芸、最前線の一冊がついに発売 人気小説家や食エッセイの第一人者、ノンフィクションライターなど様々な分野で活躍する16名の表現者による「料理と生活」をテーマにした書き下ろしエッセイ集。 執筆 平松洋子/円城塔/スズキナオ/春日武彦/大平一枝/白央篤司/牧野伊三夫/阿古真理/絶対に終電を逃さない女/辻本力/オカヤイヅミ/島崎森哉/宮崎智之/松永良平/ツレヅレハナコ/滝口悠生

-

【新刊】『をとめよ素晴らしき人生を得よ―女人短歌のレジスタンス』瀬戸夏子

¥2,090

四六判/256ページ 注目を集めたウェブ連載に、 書き下ろしを加えた待望の書籍化。 語られてこなかった女性歌人たちのレジスタンスを、 現代によみがえらせる。 『はつなつみずうみ分光器』の著者が挑む、 女たちの群像伝記エッセイ。 * * * 「きちんと目を向けさえすれば、ちゃんとわかることなのだった。 彼女たちの存在も、彼女たちの歌の価値も。」 ――本書「はじめに」より 1949年、女性だけの短歌結社「女人短歌会」と歌誌「女人短歌」が誕生した。 戦後短歌において独自の場を築き、数多くの才能を送り出してきたにもかかわらず、 彼女たちの活動は十分に顧みられてこなかった。 短歌をはじめ、さまざまな表現領域に光を当ててきた著者が、 男性優位の世界に抗いながら独創的な歌を詠みつづけた女性たちの姿と作品、 知られざるシスターフッドの軌跡を、 時を越えて鮮やかに描き出す。 「この本を読むあなたたちへ。 彼女たちの声も歌も、 おそらく未来のあなたたちに捧げられている。 絡みあった複雑な旋律を、 どうか、耳を澄まして聴いてほしい。」 巻末には、登場する女性歌人たちの作品から著者が選出し、 一首評を加えた精選120首のアンソロジーを収録。 装丁:アルビレオ 装画:三岸節子 本文カット:朝倉摂 【目次】 はじめに 第1章 大西民子と北沢郁子 第2章 片山廣子と「物語の女」 第3章 斎藤史とコンスタンス・マルキエヴィッチ 補章01 アガサ・クリスティーと中島梓 第4章 北見志保子と川上小夜子 第5章 五島美代子と五島ひとみ 第6章 長沢美津と「女人短歌」 補章02 もうひとつの大西民子と北沢郁子、あるいはデーリン・ニグリオファ、ミア・カンキマキ、ケイト・ザンブレノ 第7章 中城ふみ子と中井英夫 第8章 穂積生萩と釈迢空 第9章 河野愛子と「アララギ」 第10章 葛原妙子と森岡貞香 おわりに 付録「をとめよ素晴らしき人生を得よ」アンソロジー 主要参考文献

-

【新刊】『とりあえず話そう、お悩み相談の森 解決しようとしないで対話をひらく』安達茉莉子

¥1,540

四六/224ページ 森の生きものになった気持ちで読む、解決しようとしないお悩み相談! 『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』など、生活にまつわるエッセイで大注目の作家 安達茉莉子による、お悩み相談本が登場。 身近な人にはちょっと話しづらく感じてしまう、人付き合い・働くこと・暮らしの悩みに、悩みを問題と捉えて解決しようと“しない”姿勢で、対話をするように応答していきます。 専門家のように悩みの明確な解決方法を示すわけではありません。しかし、これまでの著者自身の経験から生み出された言葉と絵によって、読んでいくうちに「こうしなければいけない」「これは解決しなければいけない問題だ」という思い込みから解き放たれていきます。 さらに、著者がお悩みと向き合う中で見つけた、悩みの根っこともいえる共通点から、これからの生き方を考えてみました。 〈本書の内容〉 はじめに とりあえず話そう〜人付き合いの悩み編〜 とりあえず話そう〜働くことの悩み編〜 とりあえず話そう〜暮らしの悩み編〜 “森”からのおてがみ〜これからの六つの手がかり〜 1:他人の時間を奪うのが怖くて人に自分の相談ができない 2:「感情労働」との向き合い方 3:休むための休みがほしい 4:自分に正直になるってどうやるの? 5:実は別にダメじゃなかった 6:自分自身を否定しがちだった頃 アフタートークのような「おわりに」

-

【新刊】『「手に負えない」を編みなおす』友田とん(サイン本)

¥1,980

四六判/248ページ 「言葉も、記憶も、インフラだったのか!」 地下鉄の漏水対策の観察から始まる、暮らしと探究のクロニクル。予測不能な脱線の果てに目にした景色とは――。 『『百年の孤独』を代わりに読む』著者、待望の新作! 「ユーモアも文章力も本当にすごい。でも何より、なんでもなさそうなものにまなざし、愛でる感性に胸打たれ、嫉妬しました」――星野概念さん(精神科医)も推薦! 【あらすじ】 十年近く前に「地下鉄の漏水対策」に心を奪われ、極私的なフィールドワークを続けてきた著者。その過程で気づいたのは、人が手当てをすることで維持されている「手に負えない」ものに、なぜか心惹かれてしまう自身の性質だった。 「手に負えない」ものたちとのちょうどいい向き合い方を見つけたい。だが、解決の糸口をつかむたびに新たな「手に負えない」が発生し、圧倒されてしまう。果たしてこの本を、無事に閉じることはできるのか! 予測不能な脱線の果てにある、謎の感動をあなたに。 【目次】 まえがき 第一部 地下鉄にも雨は降る 第一回 探しものはなんですか? 第二回 上を向いて歩こう 第三回 この恍惚を味わいたかったのかもしれない 第四回 管理台帳の姿を想像しながら 第五回 地方の地下鉄も見に行く 第六回 手に負えない 第二部 手に負えないものたちと暮らしてみる 第一章 さかのぼる 第二章 見る 第三章 作る 第四章 編みなおす あとがき

-

【新刊】『歌集 卵降る』小島なお

¥2,200

四六判/205ページ いてもいい、いなくてもいい。選ばれし花びら散って きみにいてほしい。とまどいながら、後戻りのできない決断をかさねて、いま、ここに在ること。デビュー作『乱反射』から18年後の、小島なお最新歌集。 目次 1(両手をあげて、夏へ;Tay、あなたへ ほか) 2(魚は馬鹿;手と手と手 ほか) 3(一月一日;戸籍の雪 ほか) 4(金色堂;羊肉 ほか) 5(荒行;骨と柳 ほか)

-

【新刊】『帰りに牛乳買ってきて―女ふたり暮らし、ただいま20年目。』はらだ有彩

¥1,540

A5判/208ページ ふたりで楽しく暮らすことにしました、それも一生。 『日本のヤバい女の子』のはらだ有彩が、 20年にわたるルームメイトとの共同生活を描く、 著者初のコミックエッセイ。 「あなたの住む街の隣の隣の隣のどこかの町で、こんなルームシェアが繰り広げられている」(「はじめに」より) 【目次】 1 ずっとこのままでいいのかな?~ルームシェア8年目~ 2 ルームシェアは突然に~ルームシェア0年目~ 3 「住んでもいい」場所~ルームシェア14年目~ 4 ルームシェアは終わらない~ルームシェア15年目~ 内容説明 『日本のヤバい女の子』のはらだ有彩。20年にわたるルームメイトとの共同生活を描く、著者初のコミックエッセイ。ふたりで楽しく暮らすことにしました。それも一生。あなたの住む街の隣の隣の隣のどこかの街で、こんなルームシェアが繰り広げられている。 目次 1 ずっとこのままでいいのかな?~ルームシェア8年目~ 2 ルームシェアは突然に~ルームシェア0年目~ 3 「住んでもいい」場所~ルームシェア14年目~ 4 ルームシェアは終わらない~ルームシェア15年目~

-

【新刊】『渋谷半世紀―都市×カルチャー×未来』共同通信社/内田 朋子/後藤 充

¥1,980

四六判/200ページ 渋谷の半世紀を振り返り、都市・カルチャー・未来の三視点で現在地を読み解く。共同通信社の連載を基軸に、多彩な証言と論考で、次の50年への羅針盤を描く。来街者から実務家・次世代クリエイターまでにひらかれ、渋谷という街の本質に迫る一冊。 山口周氏 推薦 多様な人たちが集まって 集合的に生み出している総合芸術、 それが渋谷という街の本質なのですね。 あなたも共同制作者として関わってみませんか? 《目次》 第1部 都市 公園で遊ぶ子どものように 糸井重里 渋谷の過去、現在、未来 ――大都市から見えるこの国のカタチ 吉見俊哉 宇川直宏 最後の渋谷系「ホフ」が語る地元愛 小宮山雄飛 昭和レトロの第一人者が写し歩いた渋谷 町田忍 第2部 カルチャー 渋谷を鮮やかに彩り続ける「HARUMI GALS」 山口はるみ 劇場、演劇、街 G2 永作博美 音楽カルチャーはクラブから 沖野修也 私がミニスカートをはいても、 ニューストピックにならない世の中になってほしい 野宮真貴 世界へのランウエー 渋谷、原宿、竹下通り 古田泰子 ティファニー・ゴドイ 公園通りから見える世界の流行 平松有吾 第3部 未来 真の多様性を渋谷から広げたい ――性的マイノリティーへの偏見、差別、排除をなくす 午前0時のプリンセス 聖秋流 momohaha 大内アイミ JESSICA 産官学民こどもとつくる渋谷区〝未来の学校〟 ──理想像はみんな違っていい 金子嘉宏 北村久美子 長いスパンで捉える生態系、都市、アートの行方 ──時代を超えてゆく真の創造力とは? Chim↑Pom from Smappa!Group エリイ 林靖高 牧田習 特別寄稿1 渋谷は、渋谷ではなかった 吉見俊哉 特別寄稿2 坂を上る渋谷から、川筋を這う渋谷へ 吉見俊哉 特別寄稿3 神社とアングラ、天井桟敷とジャン・ジャンの間 吉見俊哉 解 説 創造的に記憶/忘却する― 超舞台としての渋谷 北田暁大

-

【新刊】『アジア・トイレ紀行』山田七絵/内藤寛子

¥2,200

四六判/200ページ トイレが社会を映し出す! トイレから文化を理解する! トイレをめぐるカルチャー・ショックを綴るユニークなエッセイ。図版多数。

-

【新刊】『恐怖症・偏執狂辞典―世にも奇妙な99の妄想の歴史』サマースケイル,ケイト

¥3,080

A5判変形/304ページ 数々の文学賞に輝く英国のベストセラー作家が、99個の恐怖症と偏執を辞典形式で紹介する、人間の「恐れと狂気」についての読む辞典。 中世から現代に至るまで、人々の中に現れた恐怖症と偏執を取り上げ、人間の進化に根づく発達として扱う。また、それらがいかに時代の文化や政治、医療と交差してきたかを、ユーモアと洞察を交えて描き出す。 登場する恐怖症や偏執は、深刻な症例から想像もつかない誕生秘話までバラエティ豊か。過剰な潔癖を求める(不潔恐怖症)、スマートフォンを忘れて不安にかられる(携帯電話依存症)、本を大事にしすぎる(愛書狂)など、私たちの日常に潜む恐怖や執着は、個人的なものでありながら、実は時代や社会によって作られたものでもある。 心理学・文化史・社会学・言語史を横断する視点から社会のかたちが見えてくるとともに、著名人や作家などの事例もとりまぜ、歴史の意外な背景を知ることができる。工夫されたビジュアルとあわせて楽しめる一冊。 【登場する症例の一部】 人を不快にさせる感触――毛皮恐怖症、原綿恐怖症、集合体恐怖症etc. 人々を駆り立てる集団的熱狂――悪魔憑き、ビートルマニア、富豪狂etc. 動物に対する恐怖――蛙恐怖症、猫恐怖症、蜘蛛恐怖症etc. 強迫的な偏執――計算癖、色情症、放火狂、殺人狂etc. 飲食物に対する嫌悪――卵恐怖症、ポップコーン恐怖症etc. 本書は、本国イギリスのほか世界各国で翻訳出版されている。フランス、ギリシャ、イタリア、中国、台湾、韓国、ポーランド、トルコ、スペイン、エストニア、ブラジル、タイ、ポルトガル、ドイツなど多数! 【海外書評の一部】 「人間心理に関する有益で機知に富んだ視点がユニークで魅力的」(カーカス・レビュー誌) 「恐怖と狂気を社会・文化・医療の歴史を通じてたどる魅力的な辞典」(ガーディアン紙) 【目次】 はじめに 本書の使い方 あ 愛書狂 BIBLIOMANIA ビブリオマニア 悪魔憑き DEMONOMANIA デモノマニア 暗所恐怖症 NYCTOPHOBIA ニクトフォビア 生き埋め恐怖症 TAPHEPHOBIA タフィフォビア 犬恐怖症 CYNOPHOBIA サイノフォビア 飲酒癖 DIPSOMANIA ディプソマニア 馬恐怖症 HIPPOPHOBIA ヒッポフォビア 羽毛恐怖症 PTERONOPHOBIA プテロノフォビア 嘔吐恐怖症 EMETOPHOBIA エメトフォビア か 外国人恐怖症 ゼノフォビア XENOPHOBIA 海藻恐怖症 ファイキアフォビア FYKIAPHOBIA 回文恐怖症 アイボフォビア AIBOPHOBIA 買い物依存症 オニオマニア ONIOMANIA 海洋恐怖症 タラッサフォビア THALASSOPHOBIA 蛙恐怖症 バトラコフォビア BATRACHOPHOBIA カヤック恐怖症 カヤックフォビア KAYAK PHOBIA 加齢恐怖症 ジェラスコフォビア GERASCOPHOBIA 寛容癖 ギフトマニア GIFTOMANIA 恐水病 ハイドロフォビア HYDROPHOBIA 強迫的叫喚 クラゾマニア KLAZOMANIA 虚言症 ミソマニア MYTHOMANIA 蜘蛛恐怖症 アラクノフォビア ARACHNOPHOBIA 計算癖 アリスモマニア ARITHMOMANIA 携帯電話依存症 ノモフォビア NOMOPHOBIA 毛皮恐怖症 ドラフォビア DORAPHOBIA 血液・注射・負傷恐怖症 ブラッド・インジェクション・インジャリー・フォビア BLOOD-INJECTION-INJURY PHOBIA 原綿恐怖症 バンバコマーロフォビア BAMBAKOMALLOPHOBIA 公共排尿恐怖症 パプリック・ユリネーション・フォビア PUBLIC URINATION PHOBIA 高所恐怖症 アクロフォビア ACROPHOBIA 誇大妄想狂 メガロマニア MEGALOMANIA 孤独恐怖症 モノフォビア MONOPHOBIA 昆虫恐怖症 エントモフォビア ENTOMOPHOBIA さ 雑音恐怖症 フォノフォビア PHONOPHOBIA 殺人狂 ホミサイダル・モノマニア HOMICIDAL MONOMANIA 歯科恐怖症 オドントフォビア ODONTOPHOBIA 色情症 ニンフォマニア NYMPHOMANIA 仕事恐怖症 エルゴフォビア ERGOPHOBIA 自傷性皮膚症 デルマティロマニア DERMATILLOMANIA 社会恐怖症 ソーシャル・フォビア SOCIAL PHOB

-

【新刊】『芥川賞候補作 全部読んで予想・分析してみました - 第163回~172回』杉江松恋、マライ・メントライン

¥1,980

四六判/248ページ こんなにおもしろすぎていいのか芥川賞! 読書の達人が鬼解釈力で挑む!! 書評家・杉江松恋と、日本文学・アニメを愛する〈職業はドイツ人〉ことマライ・メントラインによる文芸対談。 「WEB本の雑誌」の好評連載を書籍化。

-

【新刊】『カタコトのうわごと』多和田葉子

¥1,980

四六判/234ページ 言葉は穴だらけだ。日本語でも他の言葉でも、外から眺めてみると欠けている単語がたくさんあって、どうしてこんな穴あきチーズを使ってものを書くことができるのだろうと不思議になる。越境者の言葉。

-

【新刊】鈴木俊貴『僕には鳥の言葉がわかる』

¥1,870

四六判/264ページ 言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった「常識」を覆し、「シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っている」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ。 【編集担当からのおすすめ情報】 本書の草稿を拝読したとき、何より感動したのは、鈴木先生が「シジュウカラのことが好きだ、もっと知りたい」というまっすぐな気持ちで、自然の中に身を置いて根気強く鳥たちをよく観察する姿勢でした。文系、理系、アウトドア派、インドア派問わず、何かを「好き」と思う気持ちを大事にすることで、日常生活の中でも新鮮な驚きや気づきが得られ、ひいては世界的な発見にまで繋がる--これは読者の皆さまにとっても、ポジティブなメッセージとなることと思います。 本文内のイラストもすべて鈴木先生自身によるもの! 細部までかわいらしく描かれているのは、愛と興味をもって丁寧に相手を観察する鈴木先生ならではのタッチです。

-

【新刊】『AI先生のSF小説教室 ─ クリエイティブVibe ライティング入門』樋口恭介

¥1,980

四六/280ページ 読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している!AIによる小説執筆入門の決定版。 書き始めない言い訳として、「時間がない」も「才能がない」もLLM(Large Language Model/大規模言語モデル)の前では)通用しない。 ── 九段理江 ChatGTP、Claude、Geminiなど生成AIによって、SF、ミステリ、ホラー、ライトノベルなどジャンル小説の書き方は劇的に変わった。 AI推進のコンサルタントであり、作家・批評家でもある著者が、作家を志す人に向けてAIを活用した小説執筆のプロセスを詳細に解説。 SF短編小説『量子図書館の調律師』を執筆する全過程(アイデア、主題、キャラクター設定、プロットづくり、シーン設計からブラッシュアップまで)をさまざまなプロンプトとともに公開。 ソフトウェア開発のトレンドである「Vibe Coding」の手法を小説執筆に応用したメソッドで、読み終える頃には読者自身のSF短編小説が完成している。AIによる小説執筆入門の決定版! ──────────────────────── “創作の世界において、まさに革命的な時代が始まっています。100年前の作家たちがタイプライターの登場に目を見張り、その可能性に胸を躍らせたように、私たちは今、LLMという新たな創作メディアの黎明期に立ち会っているのです。未来の作家たちは、この時代をどのように回顧するでしょうか。おそらく、「テクノロジーと人間の創造性が、かつてない形で融合し始めた、刺激的な転換点」として記憶されるのではないでしょうか。”(「はじめに」より) ──────────────────────── 【目次】 はじめに LLM(Large Language Model/大規模言語モデル)初心者のための基礎知識 序章 Creative Vibe Writing とは Chapter 1 5分でAI小説を書いてみよう(超速ハンズオン) Chapter 2 Vibe設計ワークショップ Chapter 3 キャラクターを生成する Chapter 4 世界観を構築する Chapter 5 プロットとシーン設計 Chapter 6 スタイル & 声のコントロール Chapter 7 反復改良と編集術 Chapter 8 小説のブラッシュアップと完成 Chapter 8.5 AI時代の創作倫理と著作権:共創の未来を考える(特別コラム) 付録1:他ジャンルへの応用──CVWの可能性を広げる 付録2:AI共創コミュニティと未来のコラボレーション 付録3:実践トラブルシューティングガイド──AIとの対話で困ったときに 付録4:用語集と推薦リソース──CVWの旅をさらに深めるために あとがき

-

【新刊】『緑をみる人』村田あやこ

¥2,640

四六変形/384ページ 名もなき緑を日々見守る、世界の“隙間植物愛好家”たち アスファルトのひび割れやマンホール蓋のふち、側溝の奥底、室外機の下……。 整備された都市空間の隙間で、人知れず芽吹き繁茂する植物たち。 「路上園芸鑑賞家」として発信を続ける著者は、街の隙間に生きる緑に自身の秘めた「野性」を重ね、その制御不能さに心惹かれ続けている。 本書では、著者が世界13カ国18人の“隙間植物愛好家”にコンタクトを取り、約2年にわたって取材を重ねた。 水抜き穴協会・モリタケンイチは、水抜き穴という小さな穴に広がる生態系に「小宇宙」をみる。 イタリア在住のパオロ・カスパーニは、路上の植物に「勇敢さ」と「しぶとさ」をみる。 スウェーデンの元テレビマン、スタファン・フィッシャーは植物が生きる隙間に「ミニチュアの世界」をみる。 オランダの芸術家・アン・ゲーネは植物の「不完全さ」に「完璧」をみる。 メキシコのデザイナー・アストリッド・ストゥーペンと文化人類学者のステファニー・スアレスは、都市の植物から「パラレルな時間の流れ」を垣間みる。 日本、フランス、トルコ、メキシコ、韓国、台湾、イタリア、スウェーデン、ブラジル、シンガポール、アメリカ、オランダ、ニュージーランド。ぜんぶで19人の緑をみる人たち。それぞれのストーリーと総数800枚もの写真をとおしてみえてくるのは、日常にひそむ地球の「野生」だ。 (巻末に英訳掲載) <目次> PART1:著者が15年ほど前から撮りためてきた、日本の路上でみつけた隙間植物の写真395枚を掲載。 ●はみ出す緑に自身の「野性」を重ねる/村田あやこ(botaworks) PART2:著者がSNSで知り合った「中の人」など、世界の隙間植物愛好家18人にコンタクトをとりインタビュー。それぞれが撮りためた写真も紹介する。 ●植物はどんな場所でも生きるすべを見つける/フランソワ・デコベック(Plants of Babylon) ●小さな穴の中に広がる小宇宙/モリタ ケンイチ(水抜き穴協会) ●定形の空間に、不定形のものが生まれる楽しさ/まつ(東京自由植物) ●人間も、足元の植物たちも、自然の一部/エレクトリックアイ(parts.of.nature) ●都市の植物は、自然と人工物とを融合させる存在/ケレム・オザン・バイラクター(Sokak Otları) ●都市の植物から垣間見える、パラレルな時間の流れ/アストリッド・ストゥーペン&ステファニー・スアレス(Planta De Asfalto) ●都市の小さな亀裂から、命が始まる/イ・ユンジュ(botanicity) ●植物は、都市にぬくもりと活気をもたらす/トム・ルーク(Treehouses of Taiwan) ●路上の植物たちは勇敢でしぶとい/パオロ・カスパーニ(being_weeds) ●植物が生きる小さな隙間は、まるでミニチュアの世界/スタファン・フィッシャー(Trottoaser) ●どんな場所でも、植物はただそこに存在する/エリサ・ヌネス(arvorexiste) ●人間と同じように、都市には多様な植物が生きている/サラ・セオ(Urban Lithophytes) ●人間界のルールの隙間に、植物のエネルギーが噴出する/山田泰之(路上盆栽) ●都市に自生する植物は、生態系にとって重要な存在/デビッド・サイター(Spontaneous Urban Plants) ●不完全さこそ植物の完璧な姿/アン・ゲーネ(Book of Plants) ●道端の草たちが、街への愛着を取り戻してくれる/重本晋平(まちくさ) ●困難な状況でも生きる植物たちの美しさ/ダニエラ・フエンザリダ(Aesthetics Of The Resistance) PART3:PART2に登場する18人+著者が撮影した写真215枚を、シチュエーションごとに整理して掲載。 あとがき

-

【新刊】『継続するコツ』坂口恭平

¥1,760

四六判・並製/240ページ みなさん、継続することは得意ですか? 得意な人はこの本は手に取っていないと思いますから、おそらくちょっと苦手ですよね。 一方、僕は継続することがむちゃくちゃ得意です。なんか自慢みたいで申し訳ありません。 でもその代わりといってはなんですが、別に質が良いわけではないと思います。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 執筆、絵描き、作詞・作曲、「いのっちの電話」…… どれも20年以上つづけてきた、スランプ知らずの継続マニア・坂口恭平さんが見つけた、 「やりたいこと」をつづけるコツが1冊に! 僕も挑戦している最中です。 最中であればいいんです。継続中ってことですから _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 多くの人は、何かをやろうとして、手をつけはじめて、 無事に完成することができたとしても、 それが売れないだとか、人から評価されないだとか、そういった不遇を味わい、 自信を失い、徒労感ばかりを感じるようになり、いずれはやめてしまうようです。 僕はいつも、もったいない!と思ってしまいます。 だって、作っているときのほうが楽しいですもん。 つまり、何かを継続しているときのほうが、楽しいんです。 この馬鹿みたいに単純なことに、僕は気づいたんです。

-

【新刊】『幸福論』アラン

¥1,760

新書判・並製/300ページ もっとも読みやすい幸福論 「本物の不幸もかなりあるにはある。そうだとしても、人々が一種の想像力の誘惑によって不幸をいっそう大きくしていることには、依然としてかわりない。自分のやっている職業について不平を言う人に、あなたは毎日、少なくともひとりぐらいは出会うだろう。そして、その人の言い分は、いつでも十分もっともだと思われるだろう。どんなことでも文句をつけられるものだし、なにも完全なものなどないからだ」 リセで哲学教授として長らく教鞭を執っていたアランの哲学は、想像力の暴走に身を委ねたり、抽象思考に終始するのでなく、また何か特別な状況を必要とするのでもない。日常を生きる場で、幸福への道筋を見つけだしていくのである。 自分自身の気分の揺らぎがときには不幸の悪循環をもたらす。不安に苛まれる時代にあって、いかに幸福を得るかの心の持ちようを教えてくれる、アラン畢生の名著。 【著者略歴】 アラン Alain 本名エミール・オーギュスト・シャルティエ(1868‐1951)。 「アラン」はペンネーム。フランスの哲学者で、パリのアンリ4世校など名門リセで哲学教授を務めた。抽象思考に終始するのではなく、わかりやすい日常生活の場面の中で、「幸福とは何か」を追究した。著書はほかに『人間論』『諸芸術の体系』『哲学講義』など。弟子にアンドレ・モーロワやシモーヌ・ヴェイユがいる。

-

【新刊】『おてあげ 第6号』困ってる人文編集者の会

¥1,100

四六判並製/94ページ 特集は「もたもた」! 寄稿者は、今野良介さん、晴山生菜さん、吉モトコさん、高野文里さん、星圭さん、やげんさん、でぃこ田でぃ子さん、阿里さん、飯田正人さん(登場順)です。

-

【新刊】『おてあげ 第5号』困ってる人文編集者の会

¥1,100

B6並製/87ページ 特集:あきた。 【巻頭言】「あきた。」について・・•柴山浩紀 【座談会】2024年下半期に読んでよかった本と「あきた。」について…困ってる人文編集者の会 【エッセイ】わたしのおてあげ いかに自分を飽きさせないか…井戸本幹也(編集者) ゲンロンは飽きない…植田将暉(編集/ウォッチャー) 本をどのように読んでいますか…富間文(編集) 繰り返す悩みごと…青木麻衣(書店員) 水原一平…吉田(ボブ)(編集) ひとりじゃないって素敵なことね……長倉るる(ライター) 【連載】飯田、おまいだったのか。(略)第4話…飯田正人(バイヤー) 【特別企画】文学フリマ京都に行ってきた!…困ってる人文編集者の会 こまへん日記…困ってる人文編集者の会 プロフィール/次号予告/編集後記

-

【新刊】『おてあげ 第4号』困ってる人文編集者の会

¥1,100

四六判並製/94ページ 【巻頭言】おねがい…竹田純 【座談会】2024年上半期のベスト本とおねがいについて…困ってる人文編集者の会 【エッセイ】わたしのおてあげ お願いは世界を広げる…竹田信弥(書店主) おねがいはしたくない…七竈(記者) ルビをふる仕事…髙井愛(デザイナー) あがり症…佐藤顕子(フォトグラファー) アドゥーは待っている…森田直(編集者) 希望は棄てない…藤枝大(編集沙) 【連載】飯田、おまいだったのか。(略)第3話…飯田正人(バイヤー) 【特別企画】文学フリマ岩手に行ってきた!…困ってる人文編集者の会 こまへん日記 2024年9月28日~10月2日…困ってる人文編集者の会 おてあげ通信…困ってる人文編集者の会 プロフィール/次号予告/編集後記 著者プロフィール 困ってる人文編集者の会 (麻田江里子/柴山浩紀/竹田純)

-

【新刊】『おてあげ 第3号』困ってる人文編集者の会

¥1,100

四六判並製/96ページ 特集:ばたばた 目次 ●ばたばた…麻田江里子 ●『おてあげ』について ●鼎談 2023年のベスト本と、ばたばたについて …困ってる人文編集者の会 ●エッセイ わたしのおてあげ 余裕を持ってばたばたしたい …古賀詩穂 書籍編集者の一年目…藤井翔太 絵本と大人のあいだで…サンローラン メディアプロモーションの困りごと…晴天耕作 全然いいけど、全然よくない。…わだめぐみ 嫉妬…國枝達也 ●連載 飯田、おまいだったのか。いつも本を仕入れていたのは。飯田はぐったりとめをつぶったまま、うなづきました。 第2話…飯田正人 ●こまへん日記 2024年3月30日〜4月3日…困ってる人文編集者の会 ●おてあげ通信 vol.2 ●プロフィール ●編集後記

-

【新刊】『積ん読の本』石井千湖

¥1,540

A5/144ページ 本を読むよりも買うスピードが上回ったまさにその瞬間から「積ん読」は始まる。部屋の片隅に、1冊、また1冊と積み上げられる「積ん読」の山を見て、人は焦り、罪の意識を覚え、自嘲するのだ。 そもそも「積ん読」とはなにか。その言葉の歴史は意外にも古く、明治時代にまで遡る。100年以上に渡って受け継がれてきた日本の読書家たちの「伝統芸」は、今や「TSUNDOKU」として世界の共通語ともなった。 そんな「積ん読」の本質に迫るべく、ブックレビュアーの石井千湖が、斯界の本読み12人の「積ん読」事情を探るインタビュー取材を敢行。ある者は「積ん読」こそが出版界を救うものだと熱く語り、またある者は「積ん読」にこそ書物の真の価値があるのだと断言する。 写真に収められた圧巻の「積ん読」の山と、「積ん読」を語るその言葉を一読いただき、読書家諸氏におかれては、ほっとするなり、笑うなり、共感するなり、感心するなり、呆れるなりしていただきたい。 飯間浩明(辞書編纂者) 池澤春菜(作家、声優) 小川公代(英文学者) 小川哲(作家) 角田光代(作家) 柴崎友香(作家) しまおまほ(マンガ家、イラストレーター) 管啓次郎(翻訳家、詩人) 辻山良雄(Title店主) マライ・メントライン(ドイツ人) 柳下毅一郎(特殊翻訳家、映画評論家) 山本貴光(文筆家、ゲーム作家)

-

【新刊】『英国王立園芸協会とたのしむ 植物のふしぎ』

¥2,970

A5 /224ページ タネはなぜ、自分の進むべき道をまちがえないの? 竹は花? ミミズは地中で何してる?……世界屈指の園芸アドバイザーが驚くべき植物の姿を130のQ&Aで答える。美しくギフトにも最適。

-

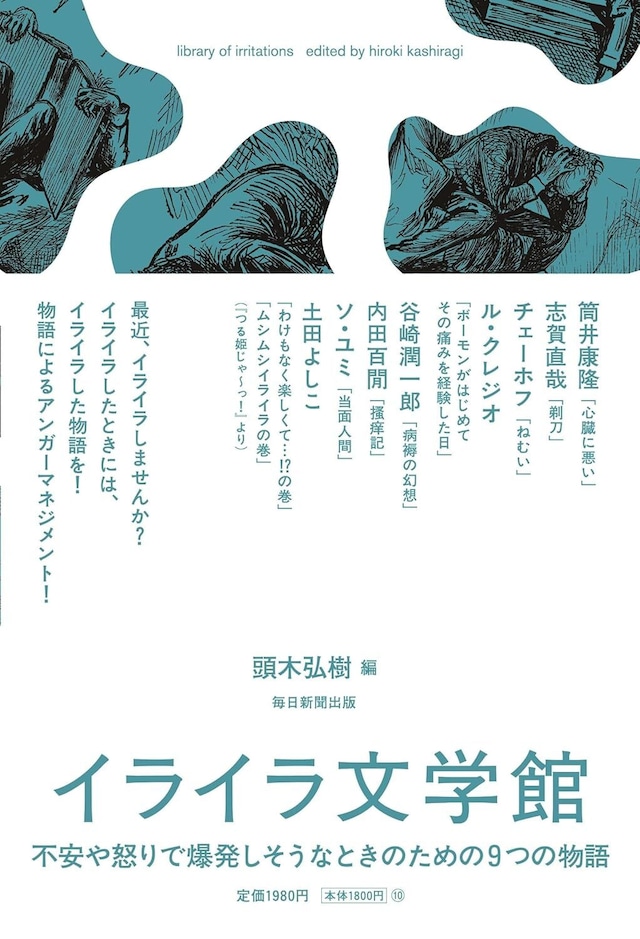

【新刊】『イライラ文学館 不安や怒りで爆発しそうなときのための9つの物語』頭木弘樹

¥1,980

SOLD OUT

イライラしたときには、イライラした物語を。物語によるアンガーマネジメントが誕生! 最近、イライラしませんか? そんなときこそ、イライラした物語を。本書は小説からエッセイ、マンガまで、古今東西の〈イライラ文学〉を集めたアンソロジーです。「イライラしたときには、イライラ文学館を訪れて、イライラ文学にふれて、イライラに共感することで、イライラを相殺してもらいたい」(イライラ文学館館長より)。筒井康隆や内田百閒、チェーホフ等、バラエティ豊かな9つの物語が楽しめる、読むアンガーマネジメント。ぜひお試しあれ。 目次 ◎筒井康隆「心臓に悪い」 ◎志賀直哉「剃刀」 ◎アントン・チェーホフ「ねむい」 ◎ル・クレジオ「ボーモンがはじめてその痛みを経験した日」 ◎谷崎潤一郎「病褥の幻想」 ◎内田百閒「搔痒記」 ◎ソ・ユミ「当面人間――しばらくの間、人間です」 ◎土田よしこ「わけもなく楽しくて...!?の巻」「ムシムシイライラの巻」(『ツル姫じゃ~っ!』より