-

【新刊】 『転の声』尾崎世界観

¥1,650

四六変形・上製/168p 第171回芥川賞候補作。 「俺を転売して下さい」喉の不調に悩む以内右手はカリスマ”転売ヤー”に魂を売った? ミュージシャンの心裏を赤裸々に描き出す。 主人公の以内右手は、ロックバンド「GiCCHO」のボーカリストだ。着実に実績をつみあげてきて、ようやくテレビの人気生放送音楽番組に初出演を果たしたばかり。しかし、以内は焦っていた。あるときから思うように声が出なくなり、自分の書いた曲なのにうまく歌いこなせない。この状態で今後、バンドをどうやってプレミアムな存在に押し上げていったらいいのだろうか……。 そんなとき、カリスマ転売ヤー・エセケンの甘い言葉が以内の耳をくすぐる。「地力のあるアーティストこそ、転売を通してしっかりとプレミアを感じるべきです。定価にプレミアが付く。これはただの変化じゃない。進化だ。【展売】だ」 自分のチケットにプレミアが付くたび、密かに湧き上がる喜び。やがて、以内の後ろ暗い欲望は溢れ出し、どこまでも暴走していく…… 果たして、以内とバンドの行きつく先は? 著者にしか書けない、虚実皮膜のバンド小説にしてエゴサ文学の到達点。

-

【新刊】『海のうた』

¥2,200

B6判変形・上製/136ページ 海に来れば海の向こうに恋人がいるようにみな海をみている――五島諭 どこから開いても〈海〉がひろがる、はじめて短歌に触れるひとにむけた、とっておきの100首を集めました。 あかるい海、くらい海、まぶしい海、やさしい海、こわい海、はげしい海、さみしい海……100人の歌人がうたった、わたしだけの海のうた。 巻末には、収録歌の著者紹介と出典リストを収録。 この一冊から、お気に入りの歌人を見つけてみてください。 【収録歌人一覧】 青松輝/我妻俊樹/阿波野巧也/井口可奈/石川美南/石畑由紀子/伊舎堂仁/伊藤紺/伊波真人/井上法子/上坂あゆ美/牛隆佑/内山晶太/宇都宮敦/上澄眠/江戸雪/大前粟生/近江瞬/大森静佳/岡崎裕美子/岡野大嗣/岡本真帆/奥村晃作/笠木拓/加藤千恵/門脇篤史/川野芽生/川村有史/北山あさひ/絹川柊佳/木下龍也/工藤吉生/くどうれいん/郡司和斗/小島なお/五島諭/紺屋小町/榊原紘/佐クマサトシ/笹井宏之/笹川諒/佐々木朔/佐藤弓生/柴田葵/鈴木ジェロニモ/鈴木ちはね/鈴木晴香/染野太朗/多賀盛剛/高柳蕗子/立花開/田中有芽子/田中槐/谷川電話/谷川由里子/谷じゃこ/俵万智/千種創一/辻聡之/手塚美楽/堂園昌彦/土岐友浩/戸田響子/鳥さんの瞼/toron*/永井亘/仲西森奈/中村森/中山俊一/錦見映理子/野口あや子/長谷川麟/はだし/初谷むい/服部真里子/早坂類/東直子/平岡直子/pha/藤本玲未/フラワーしげる/穂村弘/本多真弓/正岡豊/枡野浩一/丸山るい/三上春海/光森裕樹/望月裕二郎/盛田志保子/柳原恵津子/山崎聡子/山下翔/山階基/山田航/山中千瀬/雪舟えま/吉岡太朗/吉川宏志/吉田恭大 (あいうえお順・敬称略、全100名)

-

【新刊】『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』インベカヲリ★

¥1,320

新書/368ページ 新幹線無差別殺傷事件。理解不能な動機、思考を浮き彫りにする驚愕のルポ! 国家に親代わりを求めた男。 法廷で無期懲役に万歳三唱をし、殺人犯なのに刑務所で生存権を主張し続ける犯人・小島一朗。 誰も踏み込まなかったその内面に、異端の写真家が迫る。全真相解明、驚愕の事件ルポ! 信田さよ子氏(公認心理師・臨床心理士)「著者の体当たりの姿勢が(中略)この希少で類をみない犯罪者の内的世界の鍵を開けた」 原武史氏(政治学者)「常人には理解しがたい思考回路が初めて白日のもとにさらされた意義はきわめて大きい」 犯人はいったい何者なのか? ――――― 【新幹線無差別殺傷事件】 2018年6月9日、走行中の東海道新幹線の車内で男女3人が襲われ、2名が重軽傷、男性が死亡した。「刑務所に入りたい」という動機だったため、一審で無期懲役となった際に小島一朗は法廷で万歳三唱をした。控訴せず20年1月に刑が確定。小島は刑務所内で生存権を主張し続けている。 ――― 約3年にわたる取材で理解不能な動機、思考を浮き彫りにする。

-

【新刊】『シティガール未満』絶対に終電を逃さない女

¥1,650

四六/192ページ 早くこんなところを抜け出して、 誰も私を知らない場所に行きたい。 そう思って18歳で上京した。 魔法みたいに東京がすべてを解決してくれる気がしていた。 高層ビルも人混みもいつしか日常風景となり、 待ち合わせ場所が東京の固有名詞というだけで光って見えた日々も過ぎ去った。 思い描いていたよりは輝けていない自分が、ここにいる。 東京には東京の残酷さがあって、 けれど、東京には東京の優しさがあることも知った。 平成の終わりから令和、そしてコロナ禍の東京。 その様々な街で、起こったこと、考えたこと、思い出したことが、 都心の路線図のごとく複雑に絡み合っていく。 これはそんな私の個人的な記録だが、 きっと見知らぬあなたの記憶とも、どこかで交差するだろう。 「言葉にしてくれて、発信してくれて、ありがとう」 「泣いちゃうけど、何度も聴きたくなる歌みたい」 「上滑ったイメージでなく、地に足のついた東京」 刊行前から共感の声続々、 「絶対に終電を逃さない女」待望のデビューエッセイ!

-

【新刊】『方法叙説』ルネ・デカルト

¥1,320

新書/152ページ 「私は考えている、だから私は有る」 デカルトは久しく近代思想の父とよばれてきた。それは中世のコスモスが崩れるなか、徹底的な懐疑の果てに、考える自我の直観から主体性を確立し、近代文明に道を開いたからである。 近代のあけぼのに「いかなる人生の道に従い行くべきか」を思い迷いながら、「ひとりで、しかも暗闇のなかを歩いて行く」旅する人の遍歴と、その旅先の一夜の啓示と決断とを、〈私〉の精神の歴史としてここに語る。すなわち、〈方法〉とは「道に迷う、道に従う」ことである。 数多の学問を修めながら、やがてそれらの真理性を徹底して疑い、しかしそれらについて思考している自分は何かでなければならないと気づき、「私は考えている、だから私は有る」という有名な第一原理に到達するまでを語った近代哲学の名著の清新な翻訳。養老孟司解説。 [目次] 訳者まえがき 第一部 第二部 第三部 第四部 第五部 第六部 解説 脳の機能のきわめて明晰な表現 養老孟司 解題 三宅徳嘉 [著者略歴] ルネ・デカルト René Descartes 1596-1650 フランス、トゥレーヌの法服貴族の家に生まれる。アンリ4世学院で多くの学を修めるが、卒業後「世間という大きな本」で学ぼうとオランダから中央ヨーロッパまで広く旅する。1637年自らの人生と哲学の原理を語る『方法叙説』を刊行、近代哲学の基礎を築く。1650年ストックホルムに客死。

-

【新刊】『わたしたちが孤児だったころ』カズオ・イシグロ

¥1,034

文庫/537ページ 上海の租界に暮らしていたクリストファー・バンクスは十歳で孤児となった。貿易会社勤めの父と反アヘン運動に熱心だった美しい母が相次いで謎の失踪を遂げたのだ。ロンドンに帰され寄宿学校に学んだバンクスは、両親の行方を突き止めるために探偵を志す。やがて幾多の難事件を解決し社交界でも名声を得た彼は、戦火にまみれる上海へと舞い戻るが……現代イギリス最高の作家が渾身の力で描く記憶と過去をめぐる至高の冒険譚。

-

【新刊】『とりあえず話そう、お悩み相談の森 解決しようとしないで対話をひらく』安達茉莉子

¥1,540

四六/224ページ 森の生きものになった気持ちで読む、解決しようとしないお悩み相談! 『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』など、生活にまつわるエッセイで大注目の作家 安達茉莉子による、お悩み相談本が登場。 身近な人にはちょっと話しづらく感じてしまう、人付き合い・働くこと・暮らしの悩みに、悩みを問題と捉えて解決しようと“しない”姿勢で、対話をするように応答していきます。 専門家のように悩みの明確な解決方法を示すわけではありません。しかし、これまでの著者自身の経験から生み出された言葉と絵によって、読んでいくうちに「こうしなければいけない」「これは解決しなければいけない問題だ」という思い込みから解き放たれていきます。 さらに、著者がお悩みと向き合う中で見つけた、悩みの根っこともいえる共通点から、これからの生き方を考えてみました。 〈本書の内容〉 はじめに とりあえず話そう〜人付き合いの悩み編〜 とりあえず話そう〜働くことの悩み編〜 とりあえず話そう〜暮らしの悩み編〜 “森”からのおてがみ〜これからの六つの手がかり〜 1:他人の時間を奪うのが怖くて人に自分の相談ができない 2:「感情労働」との向き合い方 3:休むための休みがほしい 4:自分に正直になるってどうやるの? 5:実は別にダメじゃなかった 6:自分自身を否定しがちだった頃 アフタートークのような「おわりに」

-

【新刊】『また編集者になってしまった』遊牧菜々

¥1,100

SOLD OUT

文庫/228ページ ライスワークとしての編集、 ライフワークとしての執筆 ――編集者。私の社会人生活は、編集という仕事への愛着と、同時にこれではないという気持ち、の両方に引き裂かれ続けている。インタビューしたり、企画を考えたり、タイトルや惹句を考えたりするのはとても好きなのに、一生の仕事だ! 天職だ! と思えない。なぜ。答えは簡単で、私がなりたいものは、もうずっと変わらず子どもの頃から作家であり、編集者ではないからだ。でも作家って、職業なんだろうか。書くことって、お金がついてくるかどうかは別の問題で、書くか書かないか、これだけ、生き方なんだと思う。 ブランクあり30代が転職活動する話 この本は、30代前半でキャリアから数年離れていた私が、どのようにして転職活動を行い、復職したかを伝える本だ。転職歴が多く、適職がわからず、仕事との向き合い方にも迷いがある。そんな状態をそのまま書き綴った。 結果として私は、過去に経験した編集の仕事を再開することになった。編集の仕事に関しては葛藤も多かったのだが、自分に向いている仕事を見つめ直したとき、この仕事に行きついた。それが「また編集者になってしまった」というタイトルの由来だ。 この本は、転職活動をしている人や、転職を迷っている人はもちろん、転職回数が多いとか、仕事がしんどい、続かないといった悩みを持っている人にも役に立つと思う。 また、編集の仕事に関する悩みという内容も終章に含まれているから、編集に興味のある人にも一部、面白く読んでもらえるだろう。 【目次】 第1章 ブランクあり30代の転職活動記 直接応募か転職エージェントか 求人への大量応募はゆるやかな自傷行為 迷走する転職活動と、キャリアカウンセリング 転職活動、もう限界かも 3か月で190社応募したら、心ときめく求人票が見えてきた(?) 「はずれ」面接官に当たってしまった 内定が出ました:返答までの期間をいかに引き延ばすか? 心理的安全性の高い職場を求めている 転職活動 地獄の延長戦 内定3社目:ついに就職先を決める 第2章 日記 2024.12.27~2025.7.16 第3章 キャリアカウンセリングの記録 羅針盤を失って キャリカウンセリング①過去を探る――自分史 キャリカウンセリング②コミュニケーションの傾向を知る――パーソナル診断 終章 書くことと編集 ライスワークとしての編集、ライフワークとしての執筆 本当の編集者になれなかった 「編集」は世の中に役立つ職業なのか?

-

【新刊】『星のうた』

¥2,200

B6判変形・上製/136ページ 同時代の歌人100人がうたった100首の〈花〉の短歌アンソロジー 落ちてくる星のしぶきに口あけてどこからきたのと問われていたりーー盛田志保子 どこから開いても〈星〉が降りそそぐ、はじめて短歌に触れるひとにむけた、とっておきの100首を集めました。 星のきらめき、流れる星、見えない星、燃えている星、滅びゆく星、この星の不思議……100人の歌人がうたった、わたしだけの星のうた。 巻末には、収録歌の著者紹介と出典リストを収録。 この一冊から、お気に入りの歌人を見つけてみてください。 【収録歌人一覧】 我妻俊樹/麻倉遥/左沢森/天野慶/阿波野巧也/飯田彩乃/飯田有子/石川美南/伊舎堂仁/伊藤紺/井上法子/上坂あゆ美/宇都宮敦/宇野なずき/上澄眠/大滝和子/大松逹知/近江瞬/大森静佳/岡崎裕美子/岡本雄矢/荻原裕幸/小野田光/小原奈実/貝澤駿一/香川ヒサ/笠木拓/川野里子/川野芽生/川村有史/北山あさひ/くどうれいん/九螺ささら/小島なお/斉藤斎藤/斎藤美衣/坂口涼太郎/佐クマサトシ/笹井宏之/笹川諒/佐藤弓生/佐藤りえ/篠原仮眠/柴田葵/鈴木加成太/鈴木ジェロニモ/鈴木晴香/鈴木美紀子/タカノリ・タカノ/高柳蕗子/滝本賢太郎/竹中優子/田中有芽子/田中翠香/谷川由里子/田村穂隆/俵万智/千種創一/塚田千束/冨樫由美子/土岐友浩/土門蘭/鳥さんの瞼/toron*/なかはられいこ/野村日魚子/橋爪志保/初谷むい/服部真里子/馬場めぐみ/早坂類/東直子/平岡直子/廣野翔一/枇杷陶子/福山ろか/藤本玲未/穂村弘/堀静香/前田康子/正岡豊/枡野浩一/三上春海/水野しず/三田三郎/光森裕樹/虫武一俊/睦月都/盛田志保子/もりまりこ/柳原恵津子/山下翔/山階基/山田航/山中千瀬/雪舟えま/横山未来子/吉岡太朗/吉川宏志/吉田恭大 (あいうえお順・敬称略、全100名)

-

【新刊】『本と偶然』キム・チョヨプ

¥1,980

四六判/280ページ 世界が注目する作家キム・チョヨプ初のエッセイ、待望の邦訳! 「書きたい」わたしを見つける読書の旅 「わたしをとびきり奇妙で輝かしい世界へといざなってくれた。そんな偶然の瞬間を、及ばずながらここに記していこうと思う。」 本が連れていってくれた偶然の瞬間、 「作家キム・チョヨプ」になるまで 「なぜ物語を書くのか。その根底にある思いを探るとき、わたしは街灯に沿って家路をたどっていた十七歳の夜を思い出す。」 キム・チョヨプ初のエッセイ『本と偶然』は、読書の道のりを振り返りながら、そこに「書きたい」自分を見つける探検の記録だ。 SFというジャンルについて説明を求められ答えを探すために本を読み、専門外のノンフィクションを書くために本を読む。そして小説を書くために本を読む。 「物語と恋に落ちるときのあの気分、それを再現したいという願いが、わたしの「書きたい」という気持ちのまんなかにある。」 読むことがどんなふうに書くことにつながるのか、出会った本が書き手としてのわたしをどんなふうに変えたのか、「読む人の読書から、書く人の読書へ」と変化するなかで「偶然本に出会う喜び」をありのままに綴ったエッセイ集。 冷たくも美しい世界の上に キム・チョヨプが描くユートピア 「ひとりの人間の心を、内面世界を揺さぶり、消すことのできない痕跡を残して去っていく物語」。「わたしもいつかああいうものをつくりたい」という純粋な気持ちが、今日、「作家キム・チョヨプ」という世界の出発点となった。 日韓大ベストセラー『わたしたちが光の速さで進めないなら』、『地球の果ての温室で』、『この世界からは出ていくけれど』、『派遣者たち』、『惑星語書店』まで、リアルな創作秘話も垣間見られる貴重な一冊。 * * * いまでも自分は引き出しのない作家だと思うけれど、以前ほど不安には思わない。わたしのなかで文章を書くことは、作家の内にあるものを引っ張り出すというより、自分の外にある材料を集めて配合し、積み上げていく、料理や建築に近いものに感じる。学び、探検すること、なにかを広く深く掘り下げること、世界を拡張すること。これらすべてが、わたしにとっては執筆の一環と言える。(「詰めこんでいればいつかは」より) 【目次】 日本語版への序文 はじめに 第1章 世界を拡張する 第2章 読むことから書くことへ 第3章 本のある日常 謝辞 キム・チョヨプの偶然出会った本たち

-

【新刊】『歌集 卵降る』小島なお

¥2,200

四六判/205ページ いてもいい、いなくてもいい。選ばれし花びら散って きみにいてほしい。とまどいながら、後戻りのできない決断をかさねて、いま、ここに在ること。デビュー作『乱反射』から18年後の、小島なお最新歌集。 目次 1(両手をあげて、夏へ;Tay、あなたへ ほか) 2(魚は馬鹿;手と手と手 ほか) 3(一月一日;戸籍の雪 ほか) 4(金色堂;羊肉 ほか) 5(荒行;骨と柳 ほか)

-

【新刊】『帰りに牛乳買ってきて―女ふたり暮らし、ただいま20年目。』はらだ有彩

¥1,540

A5判/208ページ ふたりで楽しく暮らすことにしました、それも一生。 『日本のヤバい女の子』のはらだ有彩が、 20年にわたるルームメイトとの共同生活を描く、 著者初のコミックエッセイ。 「あなたの住む街の隣の隣の隣のどこかの町で、こんなルームシェアが繰り広げられている」(「はじめに」より) 【目次】 1 ずっとこのままでいいのかな?~ルームシェア8年目~ 2 ルームシェアは突然に~ルームシェア0年目~ 3 「住んでもいい」場所~ルームシェア14年目~ 4 ルームシェアは終わらない~ルームシェア15年目~ 内容説明 『日本のヤバい女の子』のはらだ有彩。20年にわたるルームメイトとの共同生活を描く、著者初のコミックエッセイ。ふたりで楽しく暮らすことにしました。それも一生。あなたの住む街の隣の隣の隣のどこかの街で、こんなルームシェアが繰り広げられている。 目次 1 ずっとこのままでいいのかな?~ルームシェア8年目~ 2 ルームシェアは突然に~ルームシェア0年目~ 3 「住んでもいい」場所~ルームシェア14年目~ 4 ルームシェアは終わらない~ルームシェア15年目~

-

【新刊】『渋谷半世紀―都市×カルチャー×未来』共同通信社/内田 朋子/後藤 充

¥1,980

四六判/200ページ 渋谷の半世紀を振り返り、都市・カルチャー・未来の三視点で現在地を読み解く。共同通信社の連載を基軸に、多彩な証言と論考で、次の50年への羅針盤を描く。来街者から実務家・次世代クリエイターまでにひらかれ、渋谷という街の本質に迫る一冊。 山口周氏 推薦 多様な人たちが集まって 集合的に生み出している総合芸術、 それが渋谷という街の本質なのですね。 あなたも共同制作者として関わってみませんか? 《目次》 第1部 都市 公園で遊ぶ子どものように 糸井重里 渋谷の過去、現在、未来 ――大都市から見えるこの国のカタチ 吉見俊哉 宇川直宏 最後の渋谷系「ホフ」が語る地元愛 小宮山雄飛 昭和レトロの第一人者が写し歩いた渋谷 町田忍 第2部 カルチャー 渋谷を鮮やかに彩り続ける「HARUMI GALS」 山口はるみ 劇場、演劇、街 G2 永作博美 音楽カルチャーはクラブから 沖野修也 私がミニスカートをはいても、 ニューストピックにならない世の中になってほしい 野宮真貴 世界へのランウエー 渋谷、原宿、竹下通り 古田泰子 ティファニー・ゴドイ 公園通りから見える世界の流行 平松有吾 第3部 未来 真の多様性を渋谷から広げたい ――性的マイノリティーへの偏見、差別、排除をなくす 午前0時のプリンセス 聖秋流 momohaha 大内アイミ JESSICA 産官学民こどもとつくる渋谷区〝未来の学校〟 ──理想像はみんな違っていい 金子嘉宏 北村久美子 長いスパンで捉える生態系、都市、アートの行方 ──時代を超えてゆく真の創造力とは? Chim↑Pom from Smappa!Group エリイ 林靖高 牧田習 特別寄稿1 渋谷は、渋谷ではなかった 吉見俊哉 特別寄稿2 坂を上る渋谷から、川筋を這う渋谷へ 吉見俊哉 特別寄稿3 神社とアングラ、天井桟敷とジャン・ジャンの間 吉見俊哉 解 説 創造的に記憶/忘却する― 超舞台としての渋谷 北田暁大

-

【新刊】『アジア・トイレ紀行』山田七絵/内藤寛子

¥2,200

四六判/200ページ トイレが社会を映し出す! トイレから文化を理解する! トイレをめぐるカルチャー・ショックを綴るユニークなエッセイ。図版多数。

-

【新刊】『恐怖症・偏執狂辞典―世にも奇妙な99の妄想の歴史』サマースケイル,ケイト

¥3,080

A5判変形/304ページ 数々の文学賞に輝く英国のベストセラー作家が、99個の恐怖症と偏執を辞典形式で紹介する、人間の「恐れと狂気」についての読む辞典。 中世から現代に至るまで、人々の中に現れた恐怖症と偏執を取り上げ、人間の進化に根づく発達として扱う。また、それらがいかに時代の文化や政治、医療と交差してきたかを、ユーモアと洞察を交えて描き出す。 登場する恐怖症や偏執は、深刻な症例から想像もつかない誕生秘話までバラエティ豊か。過剰な潔癖を求める(不潔恐怖症)、スマートフォンを忘れて不安にかられる(携帯電話依存症)、本を大事にしすぎる(愛書狂)など、私たちの日常に潜む恐怖や執着は、個人的なものでありながら、実は時代や社会によって作られたものでもある。 心理学・文化史・社会学・言語史を横断する視点から社会のかたちが見えてくるとともに、著名人や作家などの事例もとりまぜ、歴史の意外な背景を知ることができる。工夫されたビジュアルとあわせて楽しめる一冊。 【登場する症例の一部】 人を不快にさせる感触――毛皮恐怖症、原綿恐怖症、集合体恐怖症etc. 人々を駆り立てる集団的熱狂――悪魔憑き、ビートルマニア、富豪狂etc. 動物に対する恐怖――蛙恐怖症、猫恐怖症、蜘蛛恐怖症etc. 強迫的な偏執――計算癖、色情症、放火狂、殺人狂etc. 飲食物に対する嫌悪――卵恐怖症、ポップコーン恐怖症etc. 本書は、本国イギリスのほか世界各国で翻訳出版されている。フランス、ギリシャ、イタリア、中国、台湾、韓国、ポーランド、トルコ、スペイン、エストニア、ブラジル、タイ、ポルトガル、ドイツなど多数! 【海外書評の一部】 「人間心理に関する有益で機知に富んだ視点がユニークで魅力的」(カーカス・レビュー誌) 「恐怖と狂気を社会・文化・医療の歴史を通じてたどる魅力的な辞典」(ガーディアン紙) 【目次】 はじめに 本書の使い方 あ 愛書狂 BIBLIOMANIA ビブリオマニア 悪魔憑き DEMONOMANIA デモノマニア 暗所恐怖症 NYCTOPHOBIA ニクトフォビア 生き埋め恐怖症 TAPHEPHOBIA タフィフォビア 犬恐怖症 CYNOPHOBIA サイノフォビア 飲酒癖 DIPSOMANIA ディプソマニア 馬恐怖症 HIPPOPHOBIA ヒッポフォビア 羽毛恐怖症 PTERONOPHOBIA プテロノフォビア 嘔吐恐怖症 EMETOPHOBIA エメトフォビア か 外国人恐怖症 ゼノフォビア XENOPHOBIA 海藻恐怖症 ファイキアフォビア FYKIAPHOBIA 回文恐怖症 アイボフォビア AIBOPHOBIA 買い物依存症 オニオマニア ONIOMANIA 海洋恐怖症 タラッサフォビア THALASSOPHOBIA 蛙恐怖症 バトラコフォビア BATRACHOPHOBIA カヤック恐怖症 カヤックフォビア KAYAK PHOBIA 加齢恐怖症 ジェラスコフォビア GERASCOPHOBIA 寛容癖 ギフトマニア GIFTOMANIA 恐水病 ハイドロフォビア HYDROPHOBIA 強迫的叫喚 クラゾマニア KLAZOMANIA 虚言症 ミソマニア MYTHOMANIA 蜘蛛恐怖症 アラクノフォビア ARACHNOPHOBIA 計算癖 アリスモマニア ARITHMOMANIA 携帯電話依存症 ノモフォビア NOMOPHOBIA 毛皮恐怖症 ドラフォビア DORAPHOBIA 血液・注射・負傷恐怖症 ブラッド・インジェクション・インジャリー・フォビア BLOOD-INJECTION-INJURY PHOBIA 原綿恐怖症 バンバコマーロフォビア BAMBAKOMALLOPHOBIA 公共排尿恐怖症 パプリック・ユリネーション・フォビア PUBLIC URINATION PHOBIA 高所恐怖症 アクロフォビア ACROPHOBIA 誇大妄想狂 メガロマニア MEGALOMANIA 孤独恐怖症 モノフォビア MONOPHOBIA 昆虫恐怖症 エントモフォビア ENTOMOPHOBIA さ 雑音恐怖症 フォノフォビア PHONOPHOBIA 殺人狂 ホミサイダル・モノマニア HOMICIDAL MONOMANIA 歯科恐怖症 オドントフォビア ODONTOPHOBIA 色情症 ニンフォマニア NYMPHOMANIA 仕事恐怖症 エルゴフォビア ERGOPHOBIA 自傷性皮膚症 デルマティロマニア DERMATILLOMANIA 社会恐怖症 ソーシャル・フォビア SOCIAL PHOB

-

【新刊】『芥川賞候補作 全部読んで予想・分析してみました - 第163回~172回』杉江松恋、マライ・メントライン

¥1,980

四六判/248ページ こんなにおもしろすぎていいのか芥川賞! 読書の達人が鬼解釈力で挑む!! 書評家・杉江松恋と、日本文学・アニメを愛する〈職業はドイツ人〉ことマライ・メントラインによる文芸対談。 「WEB本の雑誌」の好評連載を書籍化。

-

【新刊】『カタコトのうわごと』多和田葉子

¥1,980

四六判/234ページ 言葉は穴だらけだ。日本語でも他の言葉でも、外から眺めてみると欠けている単語がたくさんあって、どうしてこんな穴あきチーズを使ってものを書くことができるのだろうと不思議になる。越境者の言葉。

-

【新刊】『積ん読の本』石井千湖

¥1,540

A5/144ページ 本を読むよりも買うスピードが上回ったまさにその瞬間から「積ん読」は始まる。部屋の片隅に、1冊、また1冊と積み上げられる「積ん読」の山を見て、人は焦り、罪の意識を覚え、自嘲するのだ。 そもそも「積ん読」とはなにか。その言葉の歴史は意外にも古く、明治時代にまで遡る。100年以上に渡って受け継がれてきた日本の読書家たちの「伝統芸」は、今や「TSUNDOKU」として世界の共通語ともなった。 そんな「積ん読」の本質に迫るべく、ブックレビュアーの石井千湖が、斯界の本読み12人の「積ん読」事情を探るインタビュー取材を敢行。ある者は「積ん読」こそが出版界を救うものだと熱く語り、またある者は「積ん読」にこそ書物の真の価値があるのだと断言する。 写真に収められた圧巻の「積ん読」の山と、「積ん読」を語るその言葉を一読いただき、読書家諸氏におかれては、ほっとするなり、笑うなり、共感するなり、感心するなり、呆れるなりしていただきたい。 飯間浩明(辞書編纂者) 池澤春菜(作家、声優) 小川公代(英文学者) 小川哲(作家) 角田光代(作家) 柴崎友香(作家) しまおまほ(マンガ家、イラストレーター) 管啓次郎(翻訳家、詩人) 辻山良雄(Title店主) マライ・メントライン(ドイツ人) 柳下毅一郎(特殊翻訳家、映画評論家) 山本貴光(文筆家、ゲーム作家)

-

【新刊】『英国王立園芸協会とたのしむ 植物のふしぎ』

¥2,970

A5 /224ページ タネはなぜ、自分の進むべき道をまちがえないの? 竹は花? ミミズは地中で何してる?……世界屈指の園芸アドバイザーが驚くべき植物の姿を130のQ&Aで答える。美しくギフトにも最適。

-

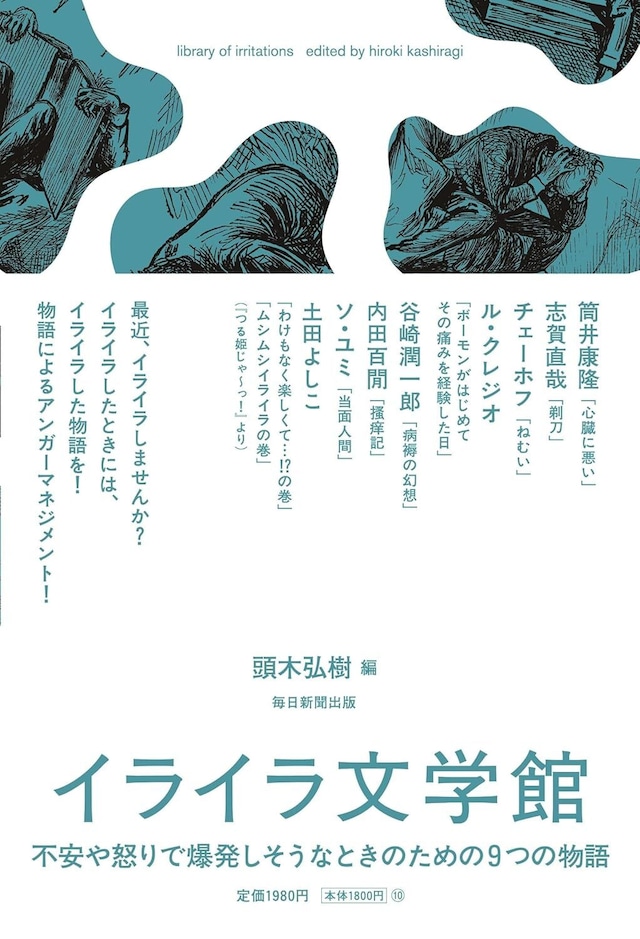

【新刊】『イライラ文学館 不安や怒りで爆発しそうなときのための9つの物語』頭木弘樹

¥1,980

SOLD OUT

イライラしたときには、イライラした物語を。物語によるアンガーマネジメントが誕生! 最近、イライラしませんか? そんなときこそ、イライラした物語を。本書は小説からエッセイ、マンガまで、古今東西の〈イライラ文学〉を集めたアンソロジーです。「イライラしたときには、イライラ文学館を訪れて、イライラ文学にふれて、イライラに共感することで、イライラを相殺してもらいたい」(イライラ文学館館長より)。筒井康隆や内田百閒、チェーホフ等、バラエティ豊かな9つの物語が楽しめる、読むアンガーマネジメント。ぜひお試しあれ。 目次 ◎筒井康隆「心臓に悪い」 ◎志賀直哉「剃刀」 ◎アントン・チェーホフ「ねむい」 ◎ル・クレジオ「ボーモンがはじめてその痛みを経験した日」 ◎谷崎潤一郎「病褥の幻想」 ◎内田百閒「搔痒記」 ◎ソ・ユミ「当面人間――しばらくの間、人間です」 ◎土田よしこ「わけもなく楽しくて...!?の巻」「ムシムシイライラの巻」(『ツル姫じゃ~っ!』より

-

【新刊】『利尻島から流れ流れて本屋になった』工藤志昇(サイン本)

¥1,870

SOLD OUT

四六判/168ページ 書店は、故郷だ――。ゴールの見えない多忙で多様な仕事と、ふとした拍子に思い起こされる大切な記憶――。絶景絶品の島・利尻島で生まれ育った三省堂書店札幌店係長が綴った最北の風味豊かなエッセイ集。〈解説〉北大路公子

-

【新刊】村上きわみ 『とてもしずかな心臓ふたつ』(おとなの国語キャンペーン書籍)

¥2,530

単行本/おとなの国語キャンペーン書籍のしおり付き

-

【新刊】『こころはひとりぼっち』植本一子(サイン本)

¥1,540

SOLD OUT

B6変形/134ページ 最後に会って3カ月 別れの手紙から1カ月が経った パートナーとの関係を解消してからの数カ月の日記 友人・碇雪恵による寄稿も 目次 8月1日〜8月10日 毎日さびしい。毎日つらい。 9月11日〜9月20日 今はひとりでいることに挑戦しているのだ。 10月20日 誰かひとりでも、いてくれたらいいのだけど。 寄稿 ひとりぼっちじゃない 碇雪恵

-

【新刊】『花のうた』

¥2,200

B6判変形・上製/136ページ 同時代の歌人100人がうたった100首の〈花〉の短歌アンソロジー 花瓶だけうんとあげたい絶え間なくあなたが花を受けとれるようにーー笠木拓 どこから開いても〈花〉があふれる、はじめて短歌に触れるひとにむけた、とっておきの100首を集めました。 満開の桜、野に咲くたんぽぽ、雨の日の紫陽花、凛とひらく百合、色とりどりの薔薇、大輪のダリア、金木犀の香り、枯れてゆく花束……100人の歌人がうたった、わたしだけの花のうた。 巻末には、収録歌の著者紹介と出典リストを収録。 この一冊から、お気に入りの歌人を見つけてみてください。 【収録歌人一覧】 青松輝/我妻俊樹/天野慶/阿波野巧也/井口可奈/石井僚一/伊舎堂仁/伊藤紺/井上法子/上坂あゆ美/内山晶太/宇都宮敦/宇野なずき/上澄眠/江戸雪/太田垣百合子/近江瞬/大森静佳/岡野大嗣/岡本真帆/荻原裕幸/奥田亡羊/奥村晃作/尾崎まゆみ/小佐野彈/笠木拓/金田光世/椛沢知世/川野里子/川野芽生/川村有史/北谷雪/北山あさひ/木下龍也/木村比呂/工藤吉生/くどうれいん/黒井いづみ/小坂井大輔/小島なお/小俵鱚太/五島諭/佐クマサトシ/笹井宏之/佐佐木定綱/笹原玉子/ショージサキ/鈴木ジェロニモ/鈴木晴香/高柳蕗子/谷川由里子/谷じゃこ/俵万智/千種創一/手塚美楽/寺井奈緒美/堂園昌彦/土岐友浩/ナイス害/永井祐/中井スピカ/中村森/中山俊一/錦見映理子/沼尻つた子/橋爪志保/長谷川麟/初谷むい/服部真里子/馬場めぐみ/濱田友郎/早坂類/林あまり/東直子/平岡直子/廣野翔一/藤井柊太 /藤宮若菜/穂村弘/堀静香/本多真弓/枡野浩一/松野志保/丸田洋渡/丸山るい/水野葵以/水野しず/水原紫苑/光森裕樹/睦月都/盛田志保子/藪内亮輔/山崎聡子/山階基/山田航/山中千瀬/雪舟えま/揺川たまき/吉川宏志/吉田竜宇 (あいうえお順・敬称略、全100名)